兵庫県で建設許可を取得するためには建設業許可の手引きは必ず確認する必要があります。

建設業許可は都道府県ごとに手引きが用意されていますが、各都道府県で若干の違いがあります。

必ず許可を取得したい都道府県の手引きを確認してください。

兵庫県の建設業許可申請について建設業許可を取扱う行政書士が「兵庫県」の「建設業許可申請等の手引き」についてわかりやすく解説します。

この記事を読むと

「兵庫県の建設業許可申請等の手引き」

について全体像の理解が深まります。

まず、「兵庫県」の「建設業許可申請等の手引き」は次のような構成になっています。

- 第1 建設業許可について

- はじめに

- 建設業の許可

- 業種別許可制

- 許可の区分

- 許可の有効期限

- 許可の申請

- 許可証明書の発行

- 許可の基準

- 承継について

- 承継等に係る許可申請等について

- 相続について

- 相続に係る許可申請書等について

- 第2 許可後の留意点について

- 変更等の届出

- 廃業等の届出

- 標識の掲示

- 表示の制限

- 工事現場における施工体制等

- 帳簿の備付け等

- 建設工事の請負契約

- 下請代金の支払

- 建設業許可申請先等一覧

- 許可申請書類等の取扱い先

- 登記されていないことの証明書の発行窓口

- 【参考資料】

- (資料1)健康保険等のかにゅ確認書類等について(おしらせ)

- (資料2)確認資料について(おしらせ)

「兵庫県」の「建設業許可申請等の手引き」は、おもに「建設業許可について」と「許可後の留意点について」を重点的に書かれています。

「建設業許可」は建設業として事業を拡大していくうえで必須の許可です。

建設業許可は許可要件を満たしていれば正しく申請書類を提出して要件を証明することで取得できます。

不安な方は、専門家(行政書士)を利用することをお勧めします。

「建設業許可」は建設業者であれば取得しておく必要が将来的にますます高くなっていきます。

建設業許可が欲しくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、建設業許可の全体像を理解しておいてください。

全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。

ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

スマート行政書士事務所

兵庫県 建設業許可申請等の手引き

第1 建設業許可について

1 はじめに

建設業許可の目的(建設業法1条)がそのまま記載されています。

建設業法の目的(1段階:手段)

- 建設業を営む者の資質の向上

- 建設工事の請負契約の適正化等を図る

建設業法の目的(2段階:目的)

- 建設工事の適正な施工を確保

- 発注者の保護

- 建設業の健全な発達の促進

建設業法の目的(3段階:最終目的)

- 建設業法の目的:公共の福祉の増進に寄与すること

2 建設業の許可

(1)許可を必要とする者

原則

- 建設業許可(建設業法3条)が必要

例外

- 「軽微な建設工事」のみ請負う場合は不要

(2)許可を受けなくてもよい場合

- 軽微な建設工事

- 建築一式工事

- 工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事

- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

- 建築一式工事以外の建設工事

- 工事1件の請負代金が500万円未満(税込み)の工事

- 建築一式工事

- 附帯工事

- 請負うことができる要件(建設業法4条)

- 許可のある建設工事の施工が主な工事となり、それに付随する工事(附帯工事)である

- 施行できる要件

- 付帯工事の業種の建設業許可を持った建設業者へ下請けに出す

- 付帯工事の業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら配置し、自ら施行する

- 請負うことができる要件(建設業法4条)

「軽微な建設工事」の注意事項

- 解体工事である場合は、解体工事業の登録(都道府県ごと)が必要

附帯工事は主たる建設工事に必要な従たる建設工事である必要があります。

附帯工事によるものが単独で使用可能な場合は対象外となります。

3 業種別許可制

建設業の許可は業種ごとに行われます。

建設業の許可29業種

2の一式工事と27の専門工事の一覧

| 土木工事業(一式工事) | 鋼構造物工事業 | 熱絶縁工事業 |

| 建築工事業(一式工事) | 鉄筋工事業 | 電気通信工事業 |

| 大工工事業 | 舗装工事業 | 造園工事業 |

| 左官工事業 | しゆんせつ工事業 | さく井(さくせい)工事業 |

| とび・土工工事業 | 板金工事業 | 建具工事業 |

| 石工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 |

| 屋根工事業 | 塗装工事業 | 消防施設工事業 |

| 電気工事業 | 防水工事業 | 清掃施設工事業 |

| 管工事業 | 内装仕上工事業 | 解体工事業(経過措置) |

| タイル・れんが・ブロック工事業 | 機械器具設置工事業 |

許可取得の補足

- 同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。

- 現在取得している業種とは別の業種を追加して取得することもできます。

4 許可の区分

建設業の許可は区分に応じて、「国土交通大臣」、または、「都道府県知事」が行います。

そして「大臣許可」「知事許可」それぞれに対して、「一般」と「特定」の区分があります。

建設業許可の区分「大臣許可」と「知事許可」に2区分があります。

さらに「一般」と「特定」に2区分があります。

それぞれどのような場合に該当するかを見ていきましょう。

(1)大臣許可と知事許可

大臣許可

- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

知事許可

- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

注意事項

営業所

- 建設工事の請負契約を締結する事務所

- 業種に関する営業を行う営業所

大臣許可と知事許可の判断

- 営業所の所在地で判断

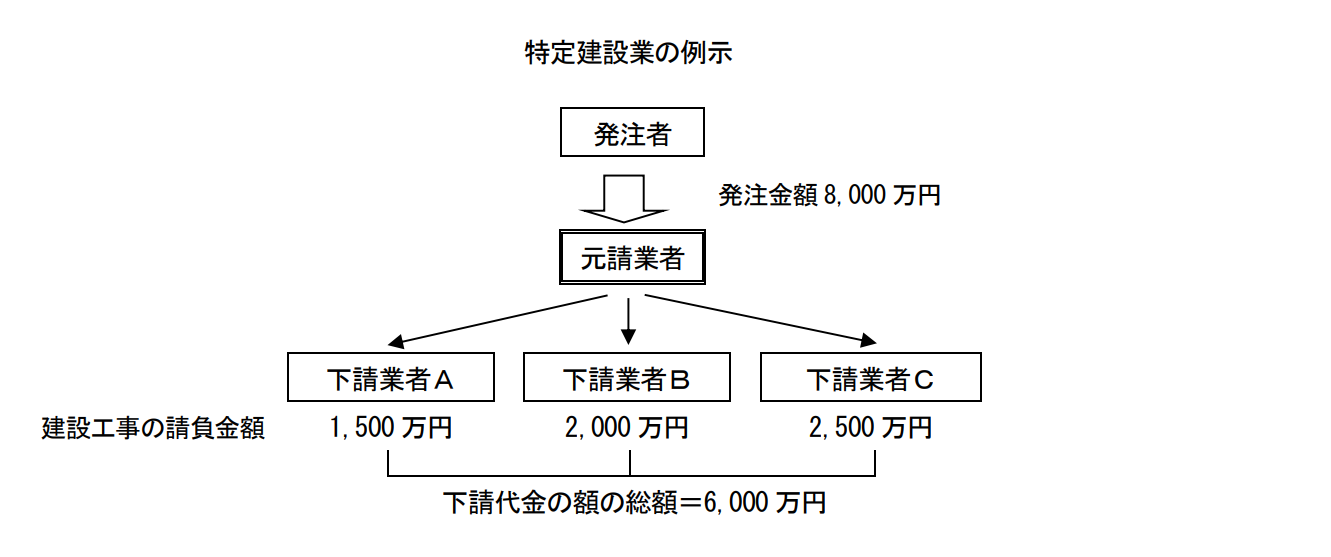

(2)一般建設業と特定建設業

特定建設業

- 発注者から直接請負う1件の建設工事

- 下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結

一般建設業

- 特定建設業以外

注意事項

- 発注者から直接請け負う金額は関係なし。

- 下請負人として工事を請け負う場合は請負金額による制限はない。

5 許可の有効期限

- 建設業許可の有効期間は5年(期間満了日が日曜日等の休日であってもその日)

- 5年ごとの更新を受けなければ建設業許可は失効します。

- 建設業許可の更新ができる期間は有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請

6 許可の申請

(1)許可申請書類の提出先

大臣許可

- 国土交通省近畿地方整備局あてに郵送または持参し提出します。

知事許可

- 主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

建設業許可申請先等一覧

| 各土木事務所 | 所在地 | 電話番号 | 主たる営業所の所管区域 |

|---|---|---|---|

| 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194 078-737-2195 | 神戸市 |

| 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543 0798-39-1545 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |

| 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213 0797-83-3193 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |

| 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231 079-421-9405 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |

| 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408 0795-42-9409 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |

| 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566 079-281-9562 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |

| 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課「豊岡総合庁舎」 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |

| 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862 0795-73-3863 | 丹波篠山市、丹波市 |

| 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246 0799-26-3247 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |

(2)許可手数料

知事許可

- 新規の許可:9万円(兵庫県収入証紙)

- 更新及び同一許可区分での追加許可:各5万円(兵庫県収入証紙)

許可手数料の額一覧表

| 申請区分 | 許可手数料 知事許可 |

|||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 新規 | 現在、どの許可行政庁からも建設業の許可を受けていない者が、新たに許可を受けようとする場合 | 般のみ、特のみ | 9万円 |

| 般+特 | 18万円 | |||

| 2 | 許可換 新規 | 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合 ・他の都道府県知事許可から兵庫県知事許可へ ・兵庫県知事許可から大臣許可へ ・大臣許可から兵庫県知事許可へ | 般のみ、特のみ | 9万円 |

| 般+特 | 18万円 | |||

| 3 | 般・特 新規 | ・現在一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 ・現在特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 (ただし、特定のみの業者がすべての許可を一般にする場合は「般・特新規」ではなく「新規」となる。) | 般のみ、特のみ | 9万円 |

| 4 | 業種 追加 | ・現在一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業の許可を追加して申請する場合 ・現在特定建設業の許可業者が他の業種の特定建設業の許可を追加して申請する場合 | 般のみ、特のみ | 5万円 |

| 般+特 | 10万円 | |||

| 5 | 更新 | 既に受けている建設業の許可をそのままの要件で引 き続き申請する場合 | 般のみ、特のみ | 5万円 |

| 般+特 | 10万円 | |||

| 6 | 般・特新規 +業種追加 | 上記3と4の申請を同時に申請する場合 | 特の新規+般の追加 | 14万円 |

| 般の新規+特の追加 | 14万円 | |||

| 7 | 般・特新規 +更新 | 上記3と5の申請を同時に申請する場合 | 特の新規+般の更新 | 14万円 |

| 般の新規+特の更新 | 14万円 | |||

| 8 | 業種追加 +更新 | 上記4と5の申請を同時に申請する場合 | 般の追加+般の更新 | 10万円 |

| 般の追加+特の更新 | 10万円 | |||

| 特の追加+般の更新 | 10万円 | |||

| 特の追加+特の更新 | 10万円 | |||

| 般の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | |||

| 般の追加+特の追加+般の更新 | 15万円 | |||

| 般の追加+特の追加+特の更新 | 15万円 | |||

| 特の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | |||

| 般の追加+特の追加+般の更新+特の 更新 | 20万円 | |||

| 9 | 般・特新規 +業種追加 +更新 | 上記3と4と5の申請を同時に申請する場合 | 特の新規+般の追加+般の更新 | 19万円 |

| 般の新規+特の追加+特の更新 | 19万円 | |||

ただし、1の建設業者につき2以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可を取得することができます。

(3)許可申請書類の提出部数料

知事許可

- 正本1部、副本1部

注意事項

- 表紙は色付き紙でなくても構いません。

- 正本1部を作成の上、コピーして副本を作成します。

許可申請に必要な書類一覧表(抜粋)

| 様式 番号 | 提出書類 | 新規 (法人) | 新規 (個人) | 業種追加 | 更新 (一般) | 業種追加 +更新 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | ○ | △ | △ | 法人のみ | |

| 別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | ○ | ○ | ○ | ○ | 新規許可等の場合 | |

| 別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | ○ | ○ | 更新の場合 | |||

| 別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 別紙4 | 専任技術者一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 4号 | 使用人数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 6号 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 身分証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | |

| 7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | |

| 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | |

| 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | △ | △ | △ | △ | △ | |

| 7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 9号 | 実務経験証明書 | △ | △ | △ | △ | ||

| 資格証明書、卒業証明書等 | △ | △ | △ | △ | |||

| 10号 | 指導監督的実務経験証明書 | △ | △ | △ | △ | ||

| 11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | △ | △ | △ | ||

| 12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | △ | △ | △ | △ | △ | |

| 14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | ○ | □ | □ | ||

| 15号 | 貸借対照表(法人用) | ○ | ○ | ||||

| 16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | ○ | ○ | ||||

| 17号 | 株主資本等変動計算書(法人用) | ○ | ○ | ||||

| 17号の2 | 注記表(法人用) | ○ | ○ | ||||

| 17号の3 | 附属明細表(法人用) | △ | △ | ||||

| 18号 | 貸借対照表(個人用) | ○ | ○ | ||||

| 19号 | 損益計算書(個人用) | ○ | ○ | ||||

| 定款(法人の場合) | ○ | ○ | |||||

| 登記事項証明書(商業登記) | ○ | △ | □ | □ | |||

| 20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| 20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ | □ | □ | ||

| 20号の3 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ | □ | □ | ||

| 納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | ○ | ○ | |||||

| 許可要件・営業所等確認資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(4)建設業許可通知書の交付方法

建設業許可通知書は申請者(代理人)に対し「簡易書留による郵送」、又は「手交」により交付します。

更新申請の場合の有効期間について

- 更新申請の場合、許可の有効期間満了後に許可通知書が届く場合は、更新した許可通知書が届くまでの間はこれまでの許可が有効となります。

7 許可証明書の発行(兵庫県知事許可業者のみ)

許可証明書

- 発行手数料は1通400円(兵庫県収入証紙)

発行される基準

- 入札参加資格等において建設業許可を有していることを証明する必要がある場合

- 更新等の申請後、許可の有効期間満了後に発注者や相手方の建設業者等から許可の状況を証明してほしいと要請があった場合

8 許可の基準

(1)許可要件

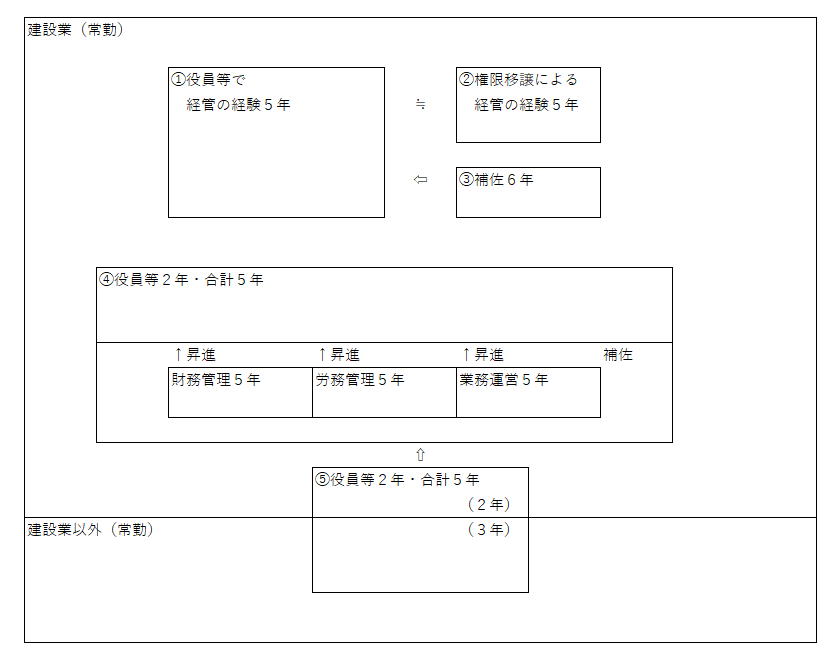

経営業務の管理責任者(経管)

※令和2年10月1日施行された建設業法により経管の要件が緩和されました。

①実務経験の要件

- 次のいずれかに該当すること(実務経験)

- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者

- 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者

- 建設業で5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

- 建設業で6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

- 建設業で2年以上、役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業で2年以上役員等としての経験を有する者

- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

- 常勤の役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者

少し分かりにくいですね。

かなり簡易にまとめてみます。

- 次のいずれかに該当すること(実務経験)

- 「常勤の役員等」が該当すること

- 「建設業(5年以上)」+「経管の経験」

- 「建設業(5年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」

- ※経管に準ずる地位にある者・・・経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。

- 「建設業(6年以上)」+「経管に準ずる地位にある者として経管を補佐した経験」

- 「常勤の役員等」が下記に該当+「財務管理・労務管理・業務運営」の補佐者を配置

- 「建設業(2年以上)」+「役員等の経験」+「5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者」(財務管理・労務管理・業務運営を担当するものに限る)

- 「5年以上役員等の経験」+「建設業(2年以上)役員等の経験」

- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

- 「常勤の役員等」が該当すること

まだまだ分かりにくいですね。それでは図にしてみましょう。

かなり簡略化したものになりますので、イメージとしてみておいてください。(間違っているかもしれませんので)

注意事項

④⑤の場合は「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験(5年以上)を有する者を補佐者としておく必要があります。

②保険加入の要件

- 次のいずれかに該当すること(保険加入要件)

- 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

- 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

なんのことかわからないですね。

- 次のいずれかに該当すること(保険加入要件)

- 健康保険加入(適用事業所の場合)

- 厚生年金保険加入(適用事業所の場合)

- 雇用保険加入(適用事業所の場合)

かなりスッキリしましたね。

専任技術者(専技)

専任の要件

- 営業所に常勤であること

原則として「専任」と認められないパターン

- 住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者

- 他の営業所で専任されている者

- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により専任されている者

- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等で専任に近い状態にある者

結局は専任でない状態が明らかな場合ですね。

A.一般建設業許可の専任技術の要件(建設業法第7条)

- 指定学科で高卒後5年以上、または、大卒後3年以上の実務経験

- 10年以上の実務経験

- 国土交通大臣が認定した者

B.特定建設業許可の専任技術の要件(建設業法第15条)

- 国家資格者

- 指導監督的実務経験を有する者

- 大臣特別認定者

- 国土交通大臣認定者

- 指定建設業7業種で過去に特別認定講習の効果評定合格者または国土交通大臣が定める考査合格者

経管と専技の注意点

- 経営業務の管理責任者、専任技術者の設置は許可要件の1つであるので、許可を取得した後に不在となった場合は許可の取消し対象等になります。

誠実性

- 許可を受けようとする者が請負契約に関して不正、または、不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと

- 法人の場合:その法人・役員等・支店

- 個人の場合:本人・支配人

財産的要件

- 財産的要件を満たしているかの判断材料(倒産することが明白である場合を除く)

- 既存の企業・・・申請時の直前の決算期における財務諸表

- 新設の企業・・・創業時における財務諸表

財産的要件は許可申請時に適合していれば、許可後に適合しなくなっても許可取消しにはなりません。

一般建設業の財産的要件

- 次のいずれかに該当する

- 自己資本が500万円以上ある

- 500万円以上の資金調達能力がある

- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある

「自己資本」

- 法人:貸借対照表における純資産合計の額

- 個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額

「500万円以上の資金の調達能力」

- 500万円以上の資金について金融機関の預金残高証明書や融資証明書等

(申請直前1か月以内のものが必要)

特定建設業の財産的要件

- 次のすべてに該当する

- ① 欠損の額が資本金の20%を超えていない

- ② 流動比率が75%以上である

- ③ 資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上である

「欠損の額」

- 法人:貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額

- 個人:事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額

「流動比率」

- 流動資産÷流動負債×100(%)

「資本金」

- 法人:

- 株式会社の払込資本金

- 持分会社等の出資金額

- 個人:期首資本金

「自己資本」

- 法人:貸借対照表における純資産合計の額

- 個人:期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、加えた額

(2)欠格要件

ここから説明する欠格要件は分かりやすさを重視するために、かなり個人的な意見に簡略化していますので、申請時には必ず手引きの記載内容を確認してください。

- (ア) 許可申請書・添付書類に重要事項について虚偽記載や重要事実の記載がない場合

- (イ) 許可申請者・その役員等・令第3条の使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合

- ① 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

- ② 建設業許可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者

- 不正手段で許可を受けたこと(法第 29 条第1項第5号)

- 営業停止処分に違反したこと等(同第6号)

- ③ 建設業許可の取消し処分の通知を受け、処分前に廃業届の届出日から5年未満者

- 不正の手段により許可を受けたこと(法第 29 条第1項第5号)

- 営業停止処分に違反したこと等(同第6号)

- ④ 建設業許可の取消し処分の通知の日の60日以内前に下記であった者で届出の日から5年未満の者

- 法人の役員等

- 令第3条の使用人

- 個人の令第3条の使用人

- ⑤ 営業停止中の者

(法第 28 条第3項又は第5項の規定による営業停止) - ⑥ 営業禁止中の者

(法第 29 条の4の規定による営業禁止) - ⑦ 禁錮以上の刑を受け、下記に該当する者

- 執行中

- 執行猶予中

- 執行後5年未満

- ⑧ 下記に該当する者

- 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの

- 暴対法に違反し、暴力行為法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた下記の者

- 執行中

- 執行猶予中

- 執行後5年未満

- ⑨ 暴力団員・暴力団員を辞めて5年未満の者

- ⑩ 未成年者でその法定代理人が上記①~⑨・⑪のいずれかに該当するもの

- ⑪ 法人で役員等、または、令第3条の使用人のうちに、①~④・⑥~⑨までのいずれかに該当する者

- ⑫ 個人で支配人、または、令第3条の使用人のうちに、①~④・⑥~⑨までのいずれかに該当する者

- ⑬ 暴力団員・暴力団員を辞めて5年未満の者がその事業活動を支配する者

要約するのも限界があります・・・

9 承継について

※令和2年10月1日施行された建設業法により追加されました。

譲渡・譲受け

譲渡及び譲受けによって許可を承継できる条件

- 譲渡人及び譲受人が、事前に国土交通省令で定める者の認可を受けたとき

認可者

- 譲渡人が大臣許可:国土交通大臣

- 譲渡人が知事許可:当該都道府県知事

- 譲受人が大臣許可:国土交通大臣

- 譲受人が他の知事許可:国土交通大臣

承継できる組み合わせ

- 譲渡人:一般建設業許可・譲渡人:一般建設業許可

- 譲渡人:特定建設業許可・譲渡人:特定建設業許可

一般・特定区分が同じであれば承継できます。

承継できない組み合わせ

- 譲渡人:一般建設業許可・譲渡人:特定建設業許可

- 譲渡人:特定建設業許可・譲渡人:一般建設業許可

一般・特定区分が異なる場合は承継できません。

合併

合併によって許可を承継できる条件

- 合併消滅法人等が、事前に国土交通省令で定める者の認可を受けたとき

認可者

- 合併消滅法人が大臣許可:国土交通大臣

- 合併消滅法人が複数ある場合

- 同一でない都道府県知事許可:国土交通大臣

- 全て同一の都道府県知事許可:当該都道府県知事

合併できる組み合わせ

- 合併消滅法人:一般建設業許可・合併存続法人:一般建設業許可

- 合併消滅法人:特定建設業許可・合併存続法人:特定建設業許可

一般・特定区分が同じであれば承継できます。

合併できない組み合わせ

- 合併消滅法人:一般建設業許可・合併存続法人:特定建設業許可

- 合併消滅法人:特定建設業許可・合併存続法人:一般建設業許可

一般・特定区分が異なる場合は承継できません。

分割

分割によって許可を承継できる条件

- 分割被承継法人等が、事前に国土交通省令で定める者の認可を受けたとき

認可者

- 分割被承継人が大臣許可:国土交通大臣

- 分割被承継法人が複数ある場合

- 同一でない都道府県知事許可:国土交通大臣

- 全て同一の都道府県知事許可:当該都道府県知事

分割できる組み合わせ

- 分割被承継法人:一般建設業許可・分割承継法人:一般建設業許可

- 分割被承継法人:特定建設業許可・分割承継法人:特定建設業許可

一般・特定区分が同じであれば承継できます。

分割できない組み合わせ

- 分割被承継法人:一般建設業許可・分割承継法人:特定建設業許可

- 分割被承継法人:特定建設業許可・分割承継法人:一般建設業許可

一般・特定区分が異なる場合は承継できません。

10 承継等に係る許可申請等について

| 様式番号 | 名称 | 譲渡及び譲受 | 合併 | 分割 |

|---|---|---|---|---|

| 様式第22号の5 | 譲渡認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | ||

| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | ||

| 別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | ||

| 別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | ||

| 様式第22号の7 | 合併認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | ||

| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | ||

| 別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | ||

| 別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | ||

| 様式第22号の8 | 分割認可申請書(第一面)(第二面) | ○ | ||

| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | ||

| 別紙2 | 営業所一覧表 | ○ | ||

| 別紙3 | 専任技術者一覧表 | ○ | ||

| 様式第2号 | 工事経歴書 | △ | △ | △ |

| 様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | △ | △ | △ |

| 様式第4号 | 使用人数 | ○ | ○ | ○ |

| 様式第6号 | 誓約書 ・登記されていないことの証明書 ・身分証明書等 | □ | □ | □ |

| 様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | □ | □ | □ |

| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | □ | □ | □ |

| 様式第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | □ | □ | □ |

| 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | □ | □ | □ |

| 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | □ | □ | □ |

| 様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ | ○ |

| 様式第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | □ | □ | □ |

| 様式第9号 | 実務経験証明書 | □ | □ | □ |

| 様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | □ | □ | □ |

| 様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ | ○ |

| 様式第12号 | 認可申請書の住所・生年月日に関する調書 | ○ | ○ | ○ |

| 様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | □ | □ | □ |

| 様式第14号 | 株主出資者調書 | □ | □ | □ |

| 様式第15号 | 賃借対照表 | △ | △ | △ |

| 様式第16号 | 損益計算書 完成工事原価報告書 | △ | △ | △ |

| 様式第17号 | 株主資本等変動計算書 | △ | △ | △ |

| 様式第17号の2 | 注記表 | △ | △ | △ |

| 様式第17号の3 | 附属明細表 | △ | △ | △ |

| 様式第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ | ○ |

| 様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | □ | □ | □ |

| 様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 | □ | □ | □ |

| 様式第22号の6 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ |

△:譲受側が既に建設業許可を有している場合省略可能

□:譲受側が既に建設業許可を有しておりかつ記載内容に 変更がなければ省略可能

申請書面に添付する書面について

①譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約の写し等について

- 株主総会の承認を受けたものを提出する。

(株主総会の承認が不要な場合は不要) - 分割が新設分割である場合、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出させる。

(株主総会の承認が不要な場合は不要) - 個人事業主が法人成りする場合、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付する。

- 株主総会・社員総会の決議録・無限責任社員・総社員の同意書は、被承継人及び承継人それぞれ提出する。

- 当該譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割が、簡易組織再編行為に該当し、株主総会の承認が不要である場合、事業承継に関する意思の決定を証する書類を提出する。

②合併の方法及び条件が記載された書類について

- 新設合併又は吸収合併の別及び合併の条件を記載し提出すること。

(合併契約書のとおりである場合はその旨)

③分割の方法及び条件が記載された書類について

- 吸収分割または新設分割の別及び分割の条件を記載し提出すること。

(分割契約書又は分割契約書のとおりである場合はその旨)

11 相続について

相続によって許可を承継できる条件

- 相続人が、被相続人の死亡後30日以内に、事前に国土交通省令で定める者に申請し認可を受けたとき

認可者

- 被相続人が大臣許可:国土交通大臣

- 被相続人が知事許可:(原則)当該知事許可

- (例外1)相続人が大臣許可:国土交通大臣

- (例外2)相続人が当該都道府県知事以外の知事許可:国土交通大臣

相続できる組み合わせ

- 被相続人:一般建設業許可・相続人:一般建設業許可

- 被相続人:特定建設業許可・相続人:特定建設業許可

一般・特定区分が同じであれば承継できます。

承継できない組み合わせ

- 被相続人:一般建設業許可・相続人:特定建設業許可

- 被相続人:特定建設業許可・相続人:一般建設業許可

一般・特定区分が異なる場合は承継できません。

12 相続に係る許可申請書等について

| 様式番号 | 名称 | 相続 |

|---|---|---|

| 様式第22号の10 | 相続認可申請書 | ○ |

| 別紙1 | 営業所一覧表 | ○ |

| 別紙2 | 専任技術者一覧表 | ○ |

| 様式第2号 | 工事経歴書 | △ |

| 様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | △ |

| 様式第4号 | 使用人数 | ○ |

| 様式第6号 | 誓約書 ・登記されていないことの証明書 ・身分証明書等 | □ |

| 様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | □ |

| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | □ |

| 様式第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | □ |

| 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | □ |

| 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | □ |

| 様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ |

| 様式第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | □ |

| 様式第9号 | 実務経験証明書 | □ |

| 様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | □ |

| 様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ |

| 様式第12号 | 認可申請書の住所・生年月日に関する調書 | ○ |

| 様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | □ |

| 様式第18号 | 貸借対照表 | △ |

| 様式第19号 | 損益計算書 | △ |

| 様式第20号 | 営業の沿革 | ○ |

| 様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | □ |

| 様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 | □ |

| 様式第22号の11 | 誓約書 | ○ |

△:相続人が既に建設業許可を有している場合省略可能

□:相続人が既に建設業許可を有しておりかつ記載内容に 変更がなければ省略可能

申請書面に添付する書面について

①戸籍謄本等の提出

- 被相続人との続柄を証する戸籍謄本等を提出すること。

② 誓約書の提出

- 申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書を提出させること。

承継は令和2年10月1日施行の建設業法によって新しく追加された項目です。

第2 許可後の留意点について

1 変更等の届出

建設業の許可を受けてから下記の事由に変更が発生した場合は、変更届の提出が必要になります。(法第11条)

- 商号又は名称

- 営業所の名称及び所在地

- 資本金額

- 経営業務の管理責任者

- 専任技術者等

(1)変更届出書の提出先等

大臣許可

- 大臣許可については、直接国土交通省近畿地方整備局あてに郵送または持参して提出します。

(兵庫県庁を経由しません)

知事許可

- 届出者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

提出部数

- 正本副本各1部

- 主たる営業所以外の営業所を新設・移転する場合、その営業所を管轄する土木事務所分の副本も提出します。

(2)変更事由及び提出期限

変更届出書を提出しなければならない変更事由と提出期限

事実の発生したときから2週間以内

- 常勤役員等・常勤役員等を直接補佐する者に変更・その氏名に変更があったとき

- 専任技術者に変更等・その氏名に変更があったとき

- 令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき

- 常勤役員等・常勤役員等を直接補佐する者・専任技術者が欠けた場合

- 欠格要件に該当することとなった者があったとき

事実の発生したときから30日以内(株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内)

- 商号・名称に変更があったとき 事

- 既存の営業所の名称、所在地・業種に変更等があったとき

- 資本金額(出資総額)に変更があったとき

- 役員等(法人の役員、顧問、相談役・総株主の議決権の5/100以上を有する株主若しくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき

- 個人の事業主、支配人・法人の役員等の氏名に変更があったとき

- 支配人に変更があったとき

毎事業年度終了後4か月以内

- 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届) 毎事業年度終了後

- 使用人数に変更があったとき

- 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき 4か月以内

- 定款に変更があったとき

- 健康保険等の加入状況に変更があったとき

2 廃業等の届出

許可を受けた建設業を廃止した等の場合

| 廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |

|---|---|

| 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |

| 法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 |

| 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |

| 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 |

| 許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人であるときは、その役員 個人であるときは、その者 |

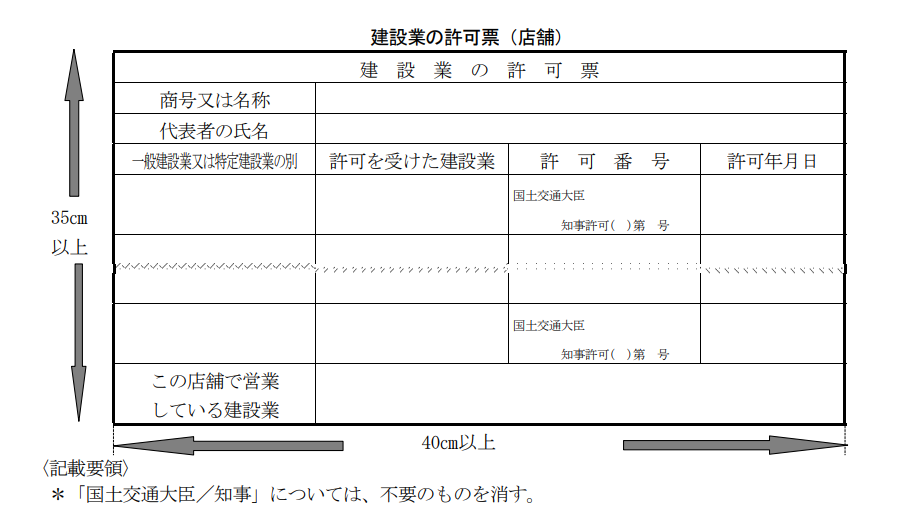

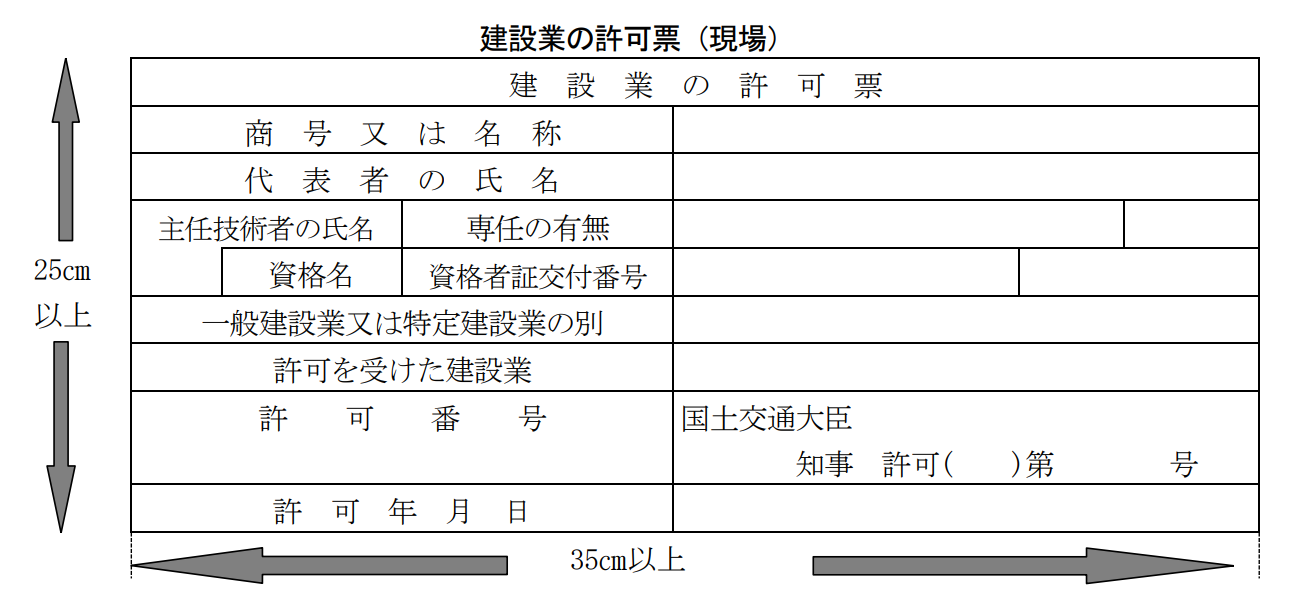

3 標識の掲示

許可を受けた建設業者は、その店舗及び発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(法第40条)

(1)店舗に掲げる標識

- 一般建設業又は特定建設業の別

- 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

- 商号又は名称

- 代表者の氏名

(2)建設工事の現場に掲げる標識

- 一般建設業又は特定建設業の別

- 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

- 商号又は名称

- 代表者の氏名

- 主任技術者又は監理技術者の氏名

4 表示の制限

建設業許可を取得していないのに、許可を取得してると誤認される恐れのある表示をしてはいけません。

(法第40条の2)

当たり前の事ですが、間違えられるようなことをしてはいけません。

5 工事現場における施工体制等

(1)工事現場への主任技術者及び監理技術者の設置等

ア 建設業者は、請負工事の施工をするときは、工事現場に主任技術者を置かなければいけません。

主任技術者

- 一般建設業許可の専任技術者の資格要件を満たし、建設工事の施工技術の管理をする者

イ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、工事現場に監理技術者を置かなければいけません。

- 建設工事の下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合

監理技術者

- 特定建設業許可の専任技術者の資格要件を満たし、建設工事の施工技術の管理をする者

ウ 主任技術者・監理技術者は、下記の要件に該当する場合、工事現場ごとに専任が必要です。

- 公共性のある施設等

- 請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上

専任の監理技術者は、下記のいづれかの携帯が必要です。

- 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

- 監理技術者資格者証(裏面に講習修了履歴貼付)

(2)一括下請負の禁止

一括下請負は禁止されています。

一括下請負禁止の例外

- 公共工事等以外の工事で発注者の書面による承諾を得ている場合

※公共工事での一括下請負は例外なく禁止されています。

→公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条

(3)下請負人の意見聴取

- 元請負人は、次の場合、下請負人の意見聴取をしなければいけません。(法第24条の2)

- 請負った建設工事の施工に必要な工程の細目・作業方法

- 元請負人において定めるべき事項

(4)特定建設業者に関する義務

発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者の義務

<要件>

- 下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上

- 建築一式工事の場合は6,000万円

<義務(法第24条の7)>

- 施工体制台帳の作成

- 下請負人の商号・名称

- その下請負人に係る建設工事の内容・工期等

- 施工体制台帳の工事現場ごとの備え置き

- 施工体制台帳を発注者が閲覧できるようにしなければいけません。

- 施工体制図を工事現場の見やすい場所に掲げなければいけません。

- 下請負人へ下記の規定に違反しないよう指導しなければいけません。(法第24条の6)

- ①建設業法

- ②建設工事の施工に関する法令(建築基準法、宅地造成等規制法)

- ③建設工事に従事する労働者の使用に関する法令(労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法等)

- 下請負人が違反している場合は是正を求めるように努めなければいけません。

- 下請負人が是正に応じない場合は監督官庁に通知しなければいけません。

下請負人の義務

- 次の内容を特定建設業者へ通知

- さらに下請負に出す場合は、下請負人の商号・名称

- その下請負人の建設工事の内容・工期等

(5)著しく短い工期の禁止

注文者は著しく短い工期で請負契約をしてはいけません。

6 帳簿の備付け等

建設業者の営業所ごとの義務(法第40条の3)

- 営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿の備え

- 帳簿やその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければいけません。

- 保存は下記の要件を満たせば磁気ディスク等でも可能

- 帳簿の記載事項や添付される契約書の内容等が必要に応じて紙面に表示可能

- 保存は下記の要件を満たせば磁気ディスク等でも可能

(1)帳簿

記載事項

- (ア) 営業所の代表者の氏名・代表者となった年月日

- (イ) 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

- a 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地

- b aの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに注文者が建設業者であるときはその者の許可番号

- c aの建設工事の完成確認のための検査完了年月日及び建設工事の目的物の引渡しをした年月日

- (ウ) 発注者(宅建業者除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項

- a 当該住宅の床面積

- b 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

- c 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称

- (エ) 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項

- a 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地

- b aの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに下請負人が建設業者であるときはその者の許可番号

- c aの建設工事の完成確認のための検査完了年月日及び建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日

- d bの下請契約が法第24条の5第1項に規定する下請契約であるときは、次に掲げる事項

- ①支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段

- ② 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び満期

- ③ 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額

- ④ 遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額及び支払年月日

添付書類

- (ア) 契約書(変更分含む)若しくはその写し又は当該契約に関する電磁的記録

- (イ) 特定建設業者が注文者(発注者から直接工事を請け負ったものであるか否かは問わない。)となって一般建設業者(資本金額が4,000万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結したときは、その下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証する書面(領収書等)又はその写し

- (ウ) 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならないときは、施工体制台帳のうち、次のa~fに掲げる事項が記載された部分(ただし、工事現場における施工体制台帳の据え置きを終えた後に、必要部分のみを抜粋して行えば足りる。)

- a 工事現場に置いた監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格

- b 監理技術者以外に専門技術者(附帯工事を施工する場合や、土木一式工事又は建築一式工事を請け負って自らこれら以外の建設工事を施工する場合に、工事現場に置く技術者をいう。以下同じ)を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

- c 下請負人(末端までの全業者、以下同じ)の商号又は名称及び許可番号(下請負人が建設業の許可を受けているときのみ。)

- d 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期

- e 下請負人が工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格

- f 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

帳簿・添付書類の保存期間

(発注者と締結した住宅の新築工事に係るものは10年間)

(2)営業に関する図書

当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから 10 年間保存しなければいけない書面や写し

- 発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者

- 完成図

- 打合せ記録

- 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者

- 完成図

- 打合せ記録

- 施工体系図

7 建設工事の請負契約

(1)請負契約書の締結

当事者は、対等な立場で合意にし公正な請負契約を締結し、誠実に履行しなければいけません。(法第18条)

契約締結に際して定める事項

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手・工事完成の時期

- 請負代金の支払の時期・方法

- 契約変更に関する定め

- 契約に関する紛争の解決方法

※書面に記載、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません(法第19条)。

(2)不当に低い請負代金等の禁止

注文者が取引上の地位を不当に利用してする次の行為は禁止されています。(法第19 条の3、第19条の4)

- 工事原価に満たない価格で請負契約の締結の強制

- 契約後に当該工事に使用する資材等の購入先を指定等し請負人の利益を害したりする行為

8 下請代金の支払

(1)支払期日

元請負人は、その注文者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、下請代金を1月以内に速やかに支払わなければなりません。

また、元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

(2)特定建設業者の特例

支払期日の特例

特定建設業者は、期日、または、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く。)からの建設工事の目的物の引渡し申出日から起算して50日以内の日のいずれか早い期日内に下請代金を支払う必要があります。

割引困難な手形による支払禁止

特定建設業者は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形の交付により下請代金を支払うことが禁止されています。

兵庫県の建設業許可申請等の手引きについてのまとめ

兵庫県の建設業許可申請の手引きはかなり読みにくい作りになっています。

誤った情報を記載しないようにとの考えかもしれませんが、法律を読むのに慣れていない方にとっては、一つ一つの意味を勘違いしてしまうかもしれません。

建設業法のわかりやすい解説は建設業法を行政書士がわかりやすく解説!【最新の改正にも対応】をご覧ください。

当サイトのような読みやすい文でかかれた情報を確認してから、細部は手引きで確認するといった使い方の方が確実かもしれません。

それでも心配な方は、兵庫県の建設業許可を取扱う行政書士へご相談ください。