兵庫県で経営事項審査(経審)を取得するためには経営事項審査申請要領は必ず確認する必要があります。

経営事項審査も建設業許可と同じく都道府県ごとに手引きや要領が用意されていますが、各都道府県で若干の違いがあります。

必ず経営事項審査(経審)を取得したい都道府県の手引きや要領を確認してください。

兵庫県の経営事項審査(経審)について建設業許可を取扱う行政書士が「兵庫県」の「経営事項審査申請要領」についてわかりやすく解説します。

この記事を読むと

「兵庫県の経営事項審査申請要領」

について全体像の理解が深まります。

まず、「兵庫県」の「経営事項審査申請要領」は次のような構成になっています。

- 経営事項審査(経審)

- 1 経営事項審査とは

- 2 経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)の流れ

- 3 審査項目

- 4 経営事項審査における留意点

- 5 知事許可業者に係る経営事項審査

- 6 再審査の申立

- 7 経営事項審査関係書類の保存

- 8 経営事項審査の結果の公表

- 9 申請書類

- 10 経営事項審査申請に必要な提示(提出)書類

- 11 審査手数料

- 12 国土交通大臣許可業者に係る経営事項審査申請等

- 記載要領

- 1 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書〔20001 帳票〕

- 2 工事種類別完成工事高〔20002 帳票〕

- 3 その他の審査項目(社会性等)〔20004 帳票〕

- 4 技術職員名簿〔20005 帳票〕

- 5 審査基準日以前 6 か月を超える日の考え方、再生・更生のイメージ図

- 6 建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号)

- 7 技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号)

- 8 技術職員資格区分コード表(建設業法施行規則別表四)

- 9 工事経歴書(様式第2号)

- その他

- 10 特殊事例(法人成り・代替わり)

- 11 工事種類別完成工事高付表(様式第1号)

- 12 登録経営状況分析機関一覧

- 13 申請窓口一覧(所管土木事務所)

「兵庫県」の「経営事項審査申請要領」は、おもに「経営事項審査(経審)について」と「記載要領」が重点的に書かれています。

「経営事項審査」は建設業として公共工事への入札へ参加するためには必須の審査です。

経営事項審査は審査要件を満たしていれば正しく申請書類を提出して要件を証明することで審査結果を取得できます。

不安な方は、専門家(行政書士)を利用することをお勧めします。

「経営事項審査申」は建設業者であれば取得しておく必要が将来的にますます高くなっていきます。

経営事項審査をうけたくても、一から手引きを読むのは難しいと思うので、まずは、当サイトのような解説を見て、経営事項審査申請の全体像を理解しておいてください。

全体像をつかむと、個別の内容もより、具体的に理解できます。

ただし、時間的に余裕がない方は、行政書士へ依頼することをお勧めします。

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

スマート行政書士事務所

経営事項審査(兵庫県)

1 経営事項審査とは

経営事項審査

- 「公共工事」を「発注機関」から直接請負う「建設業者」が必ず受けなければならない審査

「公共工事」

- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(軽微な建設工事を除く)

「発注機関」

- 国、県その他の地方公共団体等の発注者

「建設業者」

- 建設業法第3条第1項の許可を受けた者

公共工事の各発注機関が行う資格審査

- 欠格要件の審査

- 審査結果の点数化・順位付け・格付

- 客観的事項の審査・・・①(経営事項審査のこと)

- 主観的事項の審査

- 審査結果の点数化・順位付け・格付

①客観的事項の審査

経営事項審査(①客観的事項の審査のこと)

- 経営状況の数値化

- 経営規模、技術的能力その他の客観的事項「経営規模等評価」の数値化

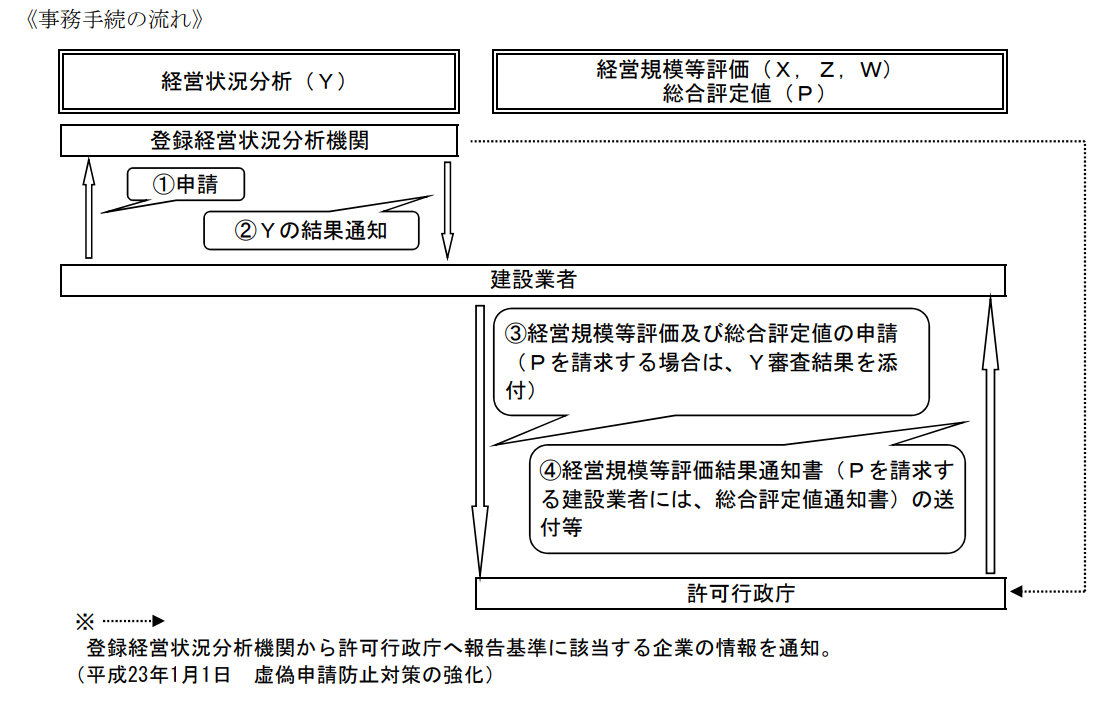

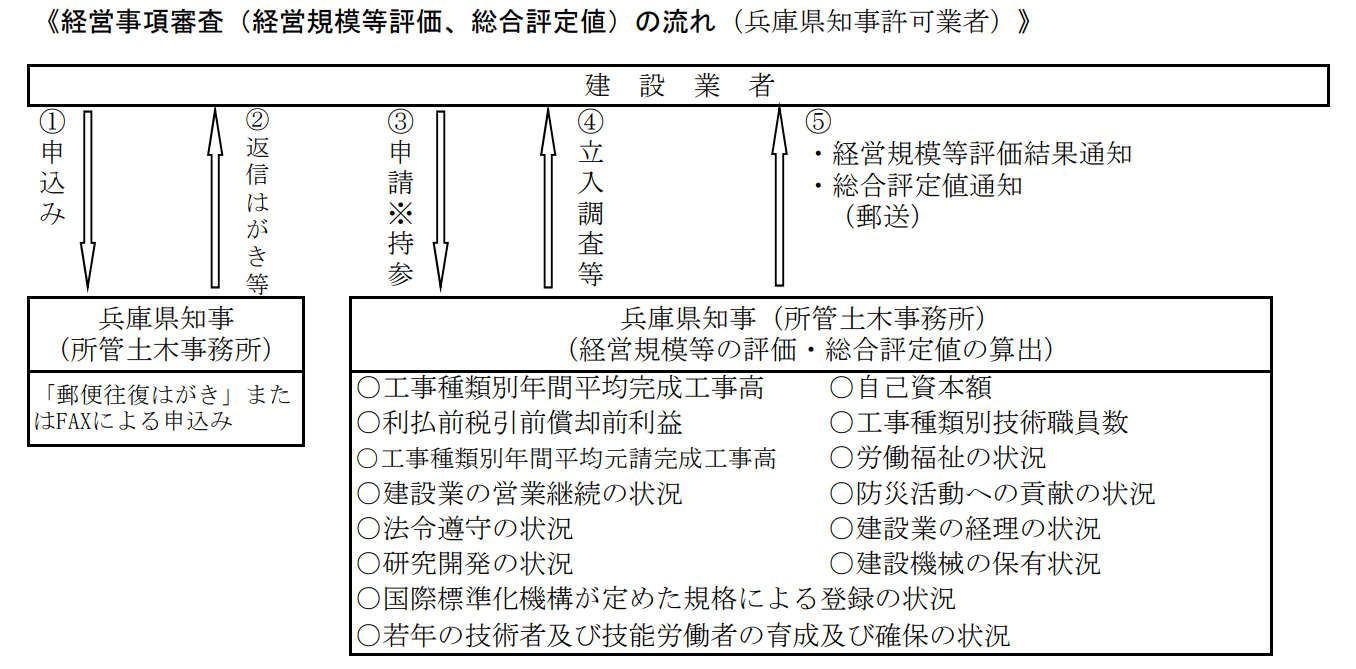

2 経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)の流れ

(1) 経営状況分析(Y)

「登録経営状況分析機関」による「経営状況(Y)」に関する審査

- 経営状況分析結果通知書を申請者に交付

(2) 経営規模等評価(X、Z、W)

「許可行政庁」のよる「経営規模(X)、技術力(Z)、社会性等(W)」に関する審査

- 経営状況分析結果通知書を申請者に交付

(3) 総合評定値(P)

- 許可行政庁による経営事項審査の対象外

- 経営規模等評価の申請時に、建設業者が経営状況分析結果通知書を添付して請求が必要

公共工事の入札を目指すには「総合評定値(P)」は必須の申請です。

経営事項審査の事務手続きの全体像

3 審査項目

(1) 経営事項審査項目

| 項目区分 | 審査項目 | ||

|---|---|---|---|

| 経営規模 | X1(25%) | 工事種類別年間平均完成工事高の評点 | 工事種類別年間平均完成工事高 |

| X2(15%) | 自己資本額及び利益額の評点 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益 |

|

| 経営状況 | Y(20%) | 経営状況の評点 | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュ・フローの額 利益剰余金の額 |

| 技術力 | Z(25%) | 技術力の評点 | 工事種類別技術職員数 工事種類別年間平均元請完成工事高 |

| 社会性等 | W(15%) | その他の審査項目(社会性等)の評点 | 労働福祉の状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |

| 総合評定値 | P | 0.25(Ⅹ1)+0.15(Ⅹ2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W) | |

(2) 結果通知

- 経営状況分析結果通知書 → 登録経営状況分析機関

- 経営規模等評価結果通知書 → 許可行政庁

(3) 総合評定値

申請者から請求があった場合に通知されます。

(4) 激変緩和措置

申請者により自由選択可能

- 工事種類別完成工事高

- 2年平均

- 3年平均

- 自己資本額

- 基準決算

- 2期平均

注意事項

- 工事種類(業種)毎に異なるパターンの選択は不可

- 一度選択したパターンや申請業種(許可の業種追加を除く)は、次の「審査基準日(決算日)」が到来するまで変更不可

「審査基準日(決算日)」

経営事項審査の申請をする日の直前の決算日が基準となります。

申請時に既に審査基準日を迎えている場合、それより前の審査基準日では審査を受けることができません。

- 新設法人の場合の基準日

- 法人設立日

- 新規に事業を開始した個人事業主の場合の基準日

- 創業の日

合併等の場合における経営事項審査

- 合併後最初の事業年度の終了の日を待たずに、合併期日や合併登記の日を審査基準日として審査を受けることができます。

4 経営事項審査における留意点

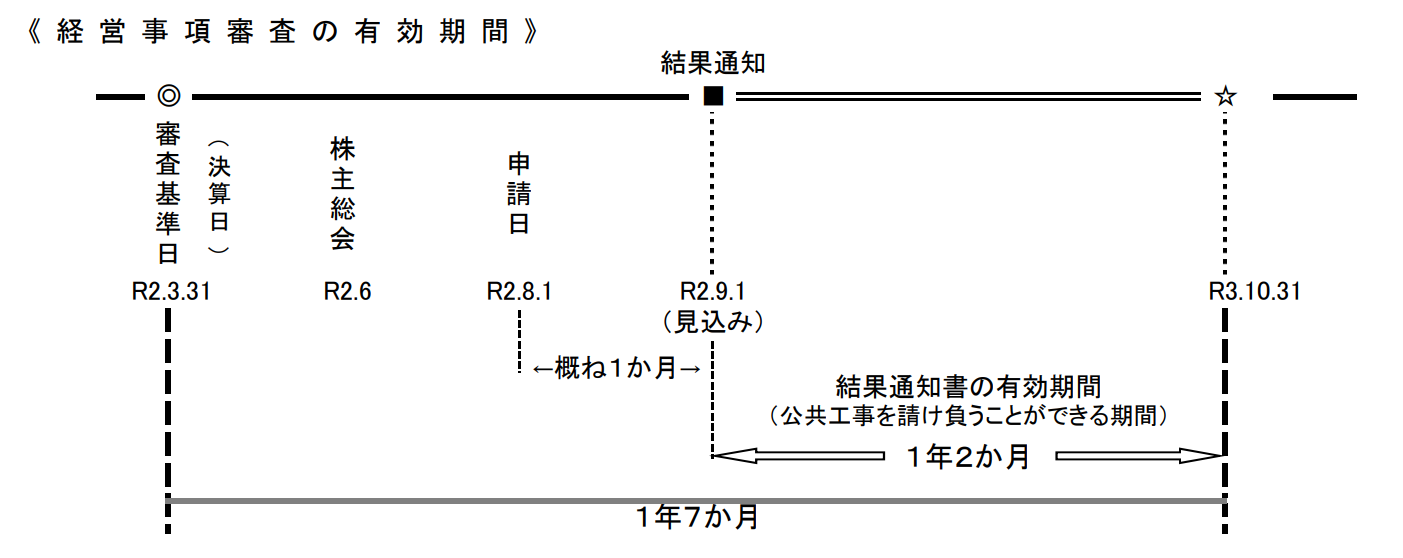

(1) 経営事項審査の有効期間

審査基準日(決算日)から1年7か月

発注機関と直接公共工事の請負契約を締結する場合

- 契約締結日前1年7か月以内の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていなければなりません

公共工事を請け負うことができる期間

- 審査基準日から1年7か月以内の間

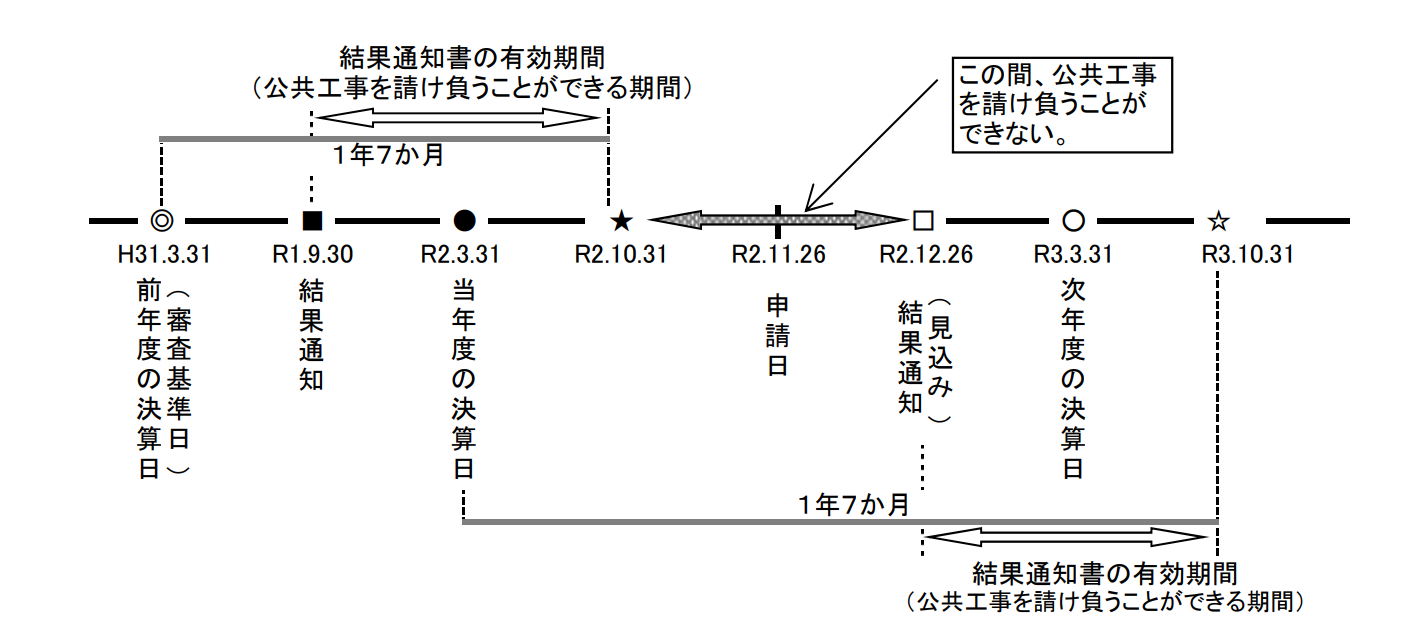

(2) 毎年の受審(決算確定後、速やかな申請・請求)

経営事項審査を前年度に受けていても、次年度の経営事項審査の申請が遅れた場合等

- 次年度の経営事項審査の結果通知書を受け取るまでの間(スキマの期間)は、公共工事を請け負えない

公共工事を発注機関から直接請け負おうとする建設業者の注意事項

有効期間が切れ目なく継続するよう、毎事業年度経過後、速やかに経営事項審査を受けておく必要があります。

申請から審査終了までの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに手続をすることがとても大切です。

5 知事許可業者に係る経営事項審査

建設業知事許可を受けてた建設業者は「所管土木事務所」の「審査日」に「申請書類」「提示書類」を持参し、経営事項審査を受ける必要があります。

審査過程において、関係書類の提出依頼や立入検査等を実施する場合があります。

審査期間

- おおむね1ヶ月(審査日から概ね1ヶ月後に経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が発送されます。)

- 提出書類等に訂正等が無い場合

経営事項審査の流れ

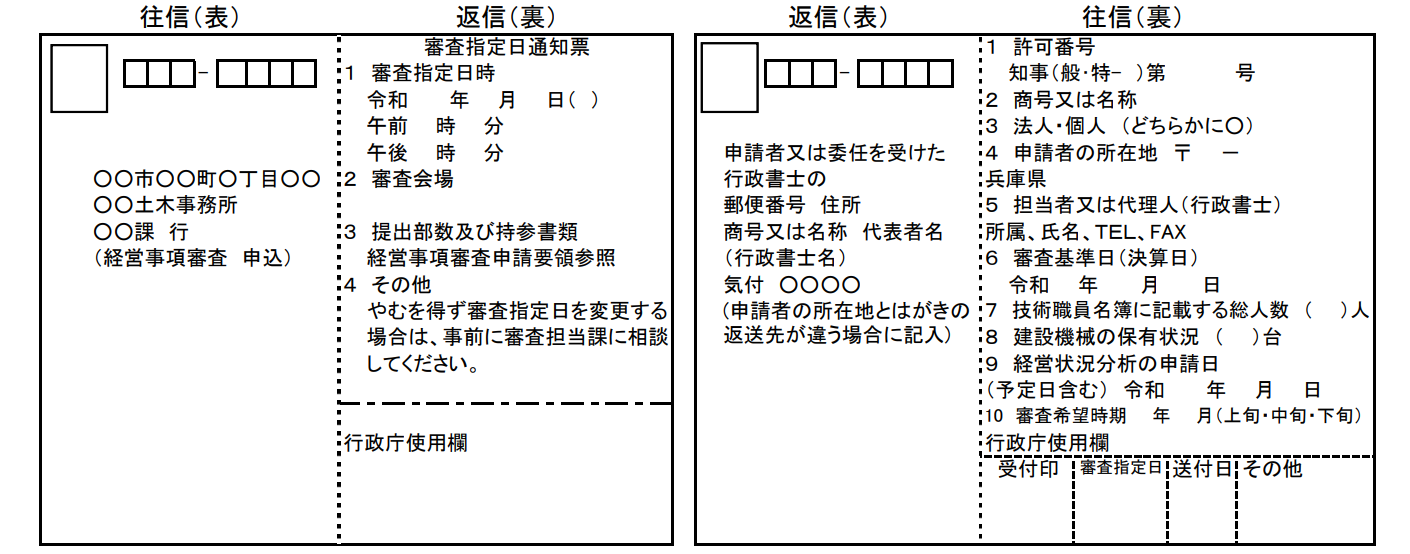

- ① 申込み(審査日の予約)

- 「申請者」は、「郵便往復はがき」または「FAX」で所管土木事務所あてに経営事項審査の申請等の申込み(毎事業年度経過後2か月以内を目処)

- ② 経営事項審査指定日の通知

- 所管土木事務所は、申請者に審査日を郵便往復はがきでの申請の場合は「返信はがき」で、FAXでの申請のの場合も後日FAX等で通知

- 審査日については申込み状況によっては変更になる場合があります。

- 審査指定日に受審できない場合は、速やかに所管土木事務所まで申出が必要。

- 所管土木事務所は、申請者に審査日を郵便往復はがきでの申請の場合は「返信はがき」で、FAXでの申請のの場合も後日FAX等で通知

- ③ 申請(経営事項審査の受審)

- 申請者は、審査指定日に提出書類及び必要な提示書類を持参の上、審査を受ける。

- ④ 立入調査等

- 審査過程で、申請内容に疑義が生じた場合等には、必要に応じて関係書類の提出を求めたり、営業所への立入調査等を実施することがあります。

- ⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の送付

- 「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は、提出書類等に訂正等がある場合を除き、審査日から概ね1か月後の送付

「郵便往復はがき」及び「FAX」の記載例

【郵便往復はがき】

【FAX】

- ①FAXによる申込の場合、記載する内容は上記郵便往復はがきの往信(裏)と同様

- ②申込用FAX様式は県ホームページよりダウンロード

注意事項

- 経営規模等評価の申請と総合評定値の請求とを併せて行う場合

- 登録経営状況分析機関が交付する経営状況分析結果通知書の提出が必要

- 審査希望時期欄は、経営状況分析結果通知書が受領できる時期を考慮して記入

- 登録経営状況分析機関が交付する経営状況分析結果通知書の提出が必要

- 個人事業主であった者が、営業の同一性を失うことなく法人として新規に許可を取得した場合

- 余白に「法人成り第一決算日未到来」と朱書き

6 再審査の申立

再審査の申立期間(行政庁等の誤り等により、経営事項審査結果通知書の内容が申請内容と異なる場合)

- 結果通知書を受け取ってから30日以内

注意事項

申請者の責に帰するものについては、再審査を申し立て不可

- 審査後、申請者側による記載間違いや記入漏れ

- 審査日当日に申請に必要な提示書類(確認資料等)を提示しなかったことによる内容認否等

一度受付した申請パターンや申請業種は変更不可

7 経営事項審査関係書類の保存

経営事項審査関係書類

- 許可行政庁や公共工事の発注機関から、前年度、前々年度の経営事項審査書類の提示を求められることがあります。

8 経営事項審査の結果の公表

経営事項審査の結果は公表されます。

知事許可業者について

- 許可行政庁(所管土木事務所の審査担当課)で、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを閲覧できます。

9 申請書類

提出書類・綴込み順序

| 順序 | 提出書類 | (帳票) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1 | 表紙 | ||

| 2 | 経営規模等評価申請書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 | (20001帳票) | |

| 3 | 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高 | (20002帳票) | |

| 4 | その他の審査項目(社会性等) | (20004帳票) | |

| 5 | 技術職員名簿 | (20005帳票) | |

| 6 | 工事経歴書 | (様式第二号) | はじめての申請の際は必要です。 |

| 7 | 建設機械の保有状況一覧表 | (兵庫県様式第1号) | 該当がある場合に必要です。 |

| 8 | 技術職員名簿付表 | (兵庫県様式第2号) | |

| 9 | 経営状況分析結果通知書 | (10006帳票) | 総合評定値の請求をする場合に必要です。 (原本を提出してください。) |

提出部数

知事許可業者

- 正本1部、副本1部、入力票1部

入力票

- 20001、20002、20004、20005、10006 帳票をコピーしたものを、この順番に綴じて提出

- 入力票には、兵庫県様式等の添付は不要

10 経営事項審査申請に必要な提示(提出)書類

| 提示(提出)書類 | 注意事項 | 摘要 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 建設業許可通知書写し | ||

| 2 | 建設業許可申請書の副本 | (受付印のある原本) | |

| 3 | 決算変更届出書 | (受付印のある原本) ※免税業者、非課税業者以外は消費税抜きのもの | 1.工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は直前2期分、3年平均で申請する場合は直前3期分のもの 2.決算期変更、法人成り等の場合は、工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(20002帳票)に記載した期間分のもの 3.許可取得年等の関係で1期又は2期分の決算変更届出書しか提出していない場合は、基準決算の直前1期又は2期分の決算変更届出書を作成してください。 |

| 4 | 変更届出書 | (受付印のある原本) | 決算変更届出書以外のもので、2の副本受付日以降審査日までのもの。 |

| 5 | 経営事項審査申請書の副本 | (受付印のある原本) | 工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は、前回の申請時におけるもの、3年平均で申請する場合は、前回及び前々回の申請時におけるもの。 |

●工事種類別完成工事高に係る提示書類

| 提示(提出)書類 | 注意事項 | 摘要 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 所得税又は法人税の確定申告書の控え一式 (別表・財務諸表・内訳書) 【税務申告を電子申請で行っている場合】 電子申請をしていることがわかる書類 (送信票、受信票) | (税務署受付印のある原本) | 工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は直前2期分、3年平均で申請する場合は直前3期分のもの。 ただし、決算期変更、法人成り等の場合は工事種類別完成工事高(20002帳票)に記載した期間分の申告書が必要です。 |

| 2 | <申告義務のある者> 消費税確定申告書の控え(付表含む) 【税務申告を電子申請で行っている場合】 電子申請をしていることがわかる書類 (送信票、受信票) | (税務署受付印のある原本) | (同上) |

| 3 | <兼業事業の売上高を完成工事高に含めて税務申告している場合> 完成工事高の確認できる書類 | 工事請負台帳、すべての工事請負契約書等、決算変更届書の基礎資料となるもの | |

| 4 | <審査を受ける業種が「土木」、「とび・土工・コンクリート」、「鋼構造物」工事業の場合で、その内訳を表示する際、完成工事高があるとき> 当該内訳工事の完成工事高の確認できる資 料 | 左記3業種を申請する場合は、その内訳である「プレストレストコンクリート工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」を完成工事高の有無にかかわらず申請してください。 ただし、とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を土木工事に含めて申請する場合は、土木工事の内訳としてプレストレストコンクリート工事を表示しなければならず、法面処理工事の完成工事高は土木工事の内訳として表示できません。 |

|

| 5 | <契約後VE(施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける方式)による減額変更前の契約額で完成工事高を記載する場合> 契約後VEであることがわかり、かつ当初契約金額と減額後の契約金額がわかる契約書 | (公共工事に限る。) |

●職員に係る提示書類、その他の審査項目(社会性等)等に係る提示書類

技術職員名簿に記載することができる技術職員は、審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係・常時雇用が確認できる者に限る。

| 提示(提出)書類 | 摘要 | |

|---|---|---|

| 1 | 給与所得に係る源泉徴収所得税の納付済領収書 | 審査基準日以前7か月分。 ただし、源泉納付済領収書が特例扱い(半期払)の場合は、 審査基準日以前7か月分全てが含まれる源泉納付領収書が必要です。 ※源泉徴収されていない者は、原則、技術職員として認められません |

| 2 | ・給与台帳又は賃金台帳 ・出勤簿 ・技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号) | 審査基準日以前7か月分。(公認会計士等及び二級登録経理試験合格者については、審査基準日で確認します) ただし、源泉納付済領収書が特例扱い(半期払)の場合は、上記の源泉所得税納付に対応する給与台帳又は賃金台帳が必要です。 ※最低賃金を下回る職員については、評価対象となりません。 |

| 3 | ・出向契約書(覚書) ・出向先と出向元の給与等の請求書及び支 払関係のわかる書類 | 審査基準日以前7か月分に係るもの ※審査基準日の6か月超前からの出向であることが必要です。 (請求書及び支払関係のわかる書類) |

| 4 | 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 | 審査基準日に係るもの(2期分必要な場合があります) (該当するのは、事業所に4人以下の従業員を使用する個人事業者の場合で、社会保険に加入していない場合) |

| 5 | ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号) ・継続雇用制度について定めた労使協定書あるいは就業規則 | 技術職員名簿に記載されている職員のうち、高年齢者等の雇 用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇 用制度の適用を受けている者がいる場合。 (常時10人以上の労働者を使用する場合には、労働基準監督署 の受付印があるもの) |

| 6 | 【高年齢者継続雇用制度】 ・雇用保険被保険者資格取得確認通知書 ・審査基準日を含む年度の概算保険料(確定保険料)申告書(確定保険料算定基礎賃金集計表を含む) ・雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書、領収書又は保険料納付済証明書 | 審査基準日に係るもの ※左記の書類、全ての提示が必要です。 ※加入していても、保険料が未納の場合は評価対象となりません。 |

| 7 | 【健康保険加入の有無・厚生年金保険加入の有無】 ・健康保険被保険者証写し ・被保険者標準報酬決定通知書(審査基準日に係るもの) ・審査基準日を含む前後3か月間の納付領収書 <審査基準日前1年以内に新たに雇用した者がいる場合> ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 | ※左記の書類、全ての提示が必要です。 ※加入していても、保険料が未納の場合は評価対象となりません。 健康保険と厚生年金保険が別々の機関で加入されている場合は、両保険の左記の書類が必要です。 (また、健康保険の被保険者となるべき従業員が、全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合で、厚生年金保険に加入しなければならないときは、国民健康保険の被保険者証(写)等と、厚生年金の決定通知書及び保険料納付済領収書との両方の資料が必要です。) |

| 8 | 【建設業退職金共済制度加入の有無】 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の兵庫県支部の発行す る加入・履行証明書(経営事項審査申請用) | 審査基準日に係るもの ※経営事項審査申請用として発行された加入・履行証明書が提出できない場合は評価対象となりません。 |

| 9 | 【退職一時金制度導入の有無】 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部若しくは特定退職金 共済団体の発行する ・加入証明書 ・共済契約書 又は自社退職金制度としての労働協約、就業規則 | いずれか一点及び加入者数・加入者名のわかる書類※就業規則は、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する規定があることが必要です。 また、常時10人以上の労働者を使用する場合には労働基準監督署の受付印がある就業規則を提示してください。 ※就業規則等に退職金制度の記載がある場合でも、対象者が0人の場合は、原則評価対象となりません。 |

| 10 | 【企業年金制度導入の有無】 ・厚生年金基金、確定拠出年金運営管理機関、企業年金基金又は資産管理運用機関の 発行する加入証明書 ・信託銀行・生命保険会社等の交付する適格退職年金の契約書 | ※いずれか一点及び加入者数・加入者名のわかる書類 |

| 11 | 【法定外労働災害補償制度加入の有無】 建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会〔H26.10.1名称変更(旧)全国中小企業 共済協同組合連合会〕、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社等の発行す る条件をすべて満たしていることのわかる加入者証、保険証券 | 建設業者団体、互助会等が取り扱う団体保険制度に加入して いる場合は、政府の労働災害補償保険の申告書及び納付済領収 書に加え、保険会社が発行する団体保険制度への加入証明書、及び建設業者団体、互助会等への団体保険の加入申込書(契約書)等が必要です。 |

| 12 | 【民事再生法又は会社更生法の適用の有無】 ・民事再生、会社更生手続き開始決定通知書 ・再生、更生手続き終結決定を証明する書面(官報公告の写し) | 平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行った企業から適用されます。 |

| 13 | 【防災協定の締結の有無】 <申請者が単独で国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合> ・防災協定 <申請者の加入している社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合、以下のすべての書類> ・防災協定(写し) ・申請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(国、特殊法人等又は地方公共団体が承認した当該団体の活動計画書等) ・申請者が審査基準日において、当該団体に加入していることを証する書類(当該団体が発行する証明書等) |

|

| 14 | 【監査の受審状況】 ①有価証券報告書又は監査報告書 (写しを提出) ②会計参与報告書 (写しを提出) ③経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号) (原本を提出) | ①会計監査人の設置を行っている場合で、監査報告書において、無限定適正意見、限定付適正意見が表明された場合に加点されます。 ②会計参与の設置を行っている場合で、会計参与報告書が作成されている場合に加点されます。 ③常勤職員(審査基準日に在籍)である公認会計士、会計士補、税理士、これらの資格を有する者並びに1級登録経理試験の合格者のいずれかが、経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合に加点されます。 |

| 15 | 【公認会計士等の数、2級登録経理試験合格者の数】 合格証書等(写し) | 常勤職員の中に、公認会計士、会計士補、税理士、これらの資格を有するもの並びに1級及び2級登録経理試験の合格者がいる場合。※一級及び二級建設業経理事務士については、従来通り審査対象です。 |

| 16 | 建設機械の保有状況(1台保有5点、最高15点) | ※詳細は手引きを参照※ |

| 17 | 【国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO)】 国際標準化機構第9001号又は第14001号の規格により登録されていることを証明する 書面の写し(付属書を含む) | 審査基準日に係るもの。 認証範囲に、経営事項審査で申請する業種のうち、いずれかの業種が含まれている場合に加点します。 会社単位での取得でない場合、営業所一覧表(規則様式第1号別紙2(1)又は(2))に記載する全ての営業所で取得している場合に加点します。 |

●技術職員名簿に係る提示(提出)書類

| 提示(提出)書類 | 摘要 | |

|---|---|---|

| 1 | <技術職員名簿に記載した職員のうち国家資格及び平成10年7月1日改正で新たに認められた民間資格を有する者> 資格者証等(写し) <学卒プラス実務経験の者> 高等学校又は大学の卒業証明書等(写し) | 前年度の経営規模等評価申請書の技術職員の有資格と変更のない場合は、省略が可能です。 (ただし、平成10年7月1日の改正で新たに認められた民間資格を有する場合及び大臣認定者の場合は、資格者証等の提示が必要です。) |

| 2 | 監理技術者資格者証(写し) 監理技術者講習修了証(写し) または、監理技術者講習修了履歴 | 審査基準日現在有効なもの(所属建設業者が変更されている場合は裏面の写しも必要です。所属建設業者名が記載されていないもの、従前の勤務先となっているものは認められません。) 建設業法第15条第2号イに該当する者(1級国家資格者相当の者)で申請業種の認定がされているものについて記載してください。 |

| 3 | 登録基幹技能者講習修了証(写し) | 当期事業開始年度開始日の直前5年以内に受講しているもの※上記監理技術者資格者証を保有している場合にのみ、加点されます |

11 審査手数料

審査手数料

| 申請数 | 経営規模等評価手数料 (8,100円+2,300円×業種数) | 総合評定値通知手数料 (400円+200円×業種数) | 合計 |

|---|---|---|---|

| 1業種 | 10,400 円 | 600 円 | 11,000 円 |

| 2業種 | 12,700 円 | 800 円 | 13,500 円 |

| 3業種 | 15,000 円 | 1,000 円 | 16,000 円 |

| 4業種 | 17,300 円 | 1,200 円 | 18,500 円 |

| 5業種 | 19,600 円 | 1,400 円 | 21,000 円 |

| 6業種 | 21,900 円 | 1,600 円 | 23,500 円 |

| 7業種 | 24,200 円 | 1,800 円 | 26,000 円 |

| 8業種 | 26,500 円 | 2,000 円 | 28,500 円 |

| 9業種 | 28,800 円 | 2,200 円 | 31,000 円 |

| 10業種 | 31,100 円 | 2,400 円 | 33,500 円 |

| 11業種 | 33,400 円 | 2,600 円 | 36,000 円 |

| 12業種 | 35,700 円 | 2,800 円 | 38,500 円 |

| 13業種 | 38,000 円 | 3,000 円 | 41,000 円 |

| 14業種 | 40,300 円 | 3,200 円 | 43,500 円 |

| 15業種 | 42,600 円 | 3,400 円 | 46,000 円 |

| 16業種 | 44,900 円 | 3,600 円 | 48,500 円 |

| 17業種 | 47,200 円 | 3,800 円 | 51,000 円 |

| 18業種 | 49,500 円 | 4,000 円 | 53,500 円 |

| 19業種 | 51,800 円 | 4,200 円 | 56,000 円 |

| 20業種 | 54,100 円 | 4,400 円 | 58,500 円 |

| 21業種 | 56,400 円 | 4,600 円 | 61,000 円 |

| 22業種 | 58,700 円 | 4,800 円 | 63,500 円 |

| 23業種 | 61,000 円 | 5,000 円 | 66,000 円 |

| 24業種 | 63,300 円 | 5,200 円 | 68,500 円 |

| 25業種 | 65,600 円 | 5,400 円 | 71,000 円 |

| 26業種 | 67,900 円 | 5,600 円 | 73,500 円 |

| 27業種 | 70,200 円 | 5,800 円 | 76,000 円 |

| 28業種 | 72,500 円 | 6,000 円 | 78,500 円 |

| 29業種 | 74,800 円 | 6,200 円 | 81,000 円 |

経営状況分析の手数料は、登録経営状況分析機関へ確認します。(審査手数料に含まれません。)

知事許可業者:兵庫県収入証紙

12 国土交通大臣許可業者に係る経営事項審査申請等

経営事項審査の申請

国土交通大臣許可業者にかかる経営事項審査の申請書(確認書類含む)は、近畿地方整備局に直接提出します。

お問い合わせ先

〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44

電話 06-6942-1141(代)

記載要領

経営規模等評価申請書(20001 帳票)

経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書

工事種類別完成工事高(20002 帳票)

工事種類別元請完成工事高

その他の審査項目(社会性等)(20004 帳票)

技術職員名簿(20005 帳票)

建設機械の保有状況一覧表(兵庫県様式第1号)

技術職員名簿付表(兵庫県様式第2号)

工事経歴書(様式第2号)

その他

登録経営状況分析機関一覧

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関

| 登録番号 | 機関の名称 |

|---|---|

| 1 | (一財)建設業情報管理センター |

| 2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ |

| 4 | ワイズ公共データシステム(株) |

| 5 | (株)九州経営情報分析センター |

| 7 | (株)北海道経営情報センター |

| 8 | (株)ネットコア |

| 9 | (株)経営状況分析センター |

| 10 | 経営状況分析センター西日本(株) |

| 11 | (株)日本建設業経営分析センター |

| 21 | (株)建設システム |

| 22 | (株)建設業経営情報分析センター |

申請窓口一覧(所管土木事務所)

兵庫県知事許可業者提出窓口

| 各土木事務所 | 所在地 | 電話番号 | 主たる営業所の所管区域 |

|---|---|---|---|

| 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194 078-737-2195 | 神戸市 |

| 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543 0798-39-1545 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |

| 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213 0797-83-3193 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |

| 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231 079-421-9405 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |

| 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408 0795-42-9409 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |

| 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566 079-281-9562 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |

| 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課「豊岡総合庁舎」 | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |

| 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862 0795-73-3863 | 丹波篠山市、丹波市 |

| 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246 0799-26-3247 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |

兵庫県の経営事項審査の手引きのまとめ

経営事項審査の手引きの内容を細かく記載すると、個別の表がたくさんあり、頭が混乱してしまします。

まずは、概要を確実におさえて、どのようにすれば評点が上がるのかを理解したうえで、細かい項目について押さえていく必要があります。

経審の評点を上げるには、個々の建設業者さまの経営状況を十分に理解したうえでアドバイスする必要が行政書士に求められていると思います。

建設業者さまも、信頼できる行政書士に相談することによって経審のポイントアップが期待できます。

どの行政書士でも出来るわけではありませんので、建設業関連の業務を専門にしている行政書士へ依頼することが大切です。