ドローン申請がめんどくさい!など、包括申請でお困りの方!DIPSへの記入方法を行政書士が解説します。

念願のドローンを購入して、はやく飛ばしたい!これからドローンを使っていろんな場所で空撮したい!と思われているかもしれませんが、飛行場所や飛行方法によってはドローンの飛行許可・承認申請(いわゆる包括申請)が必要になる場合があります。

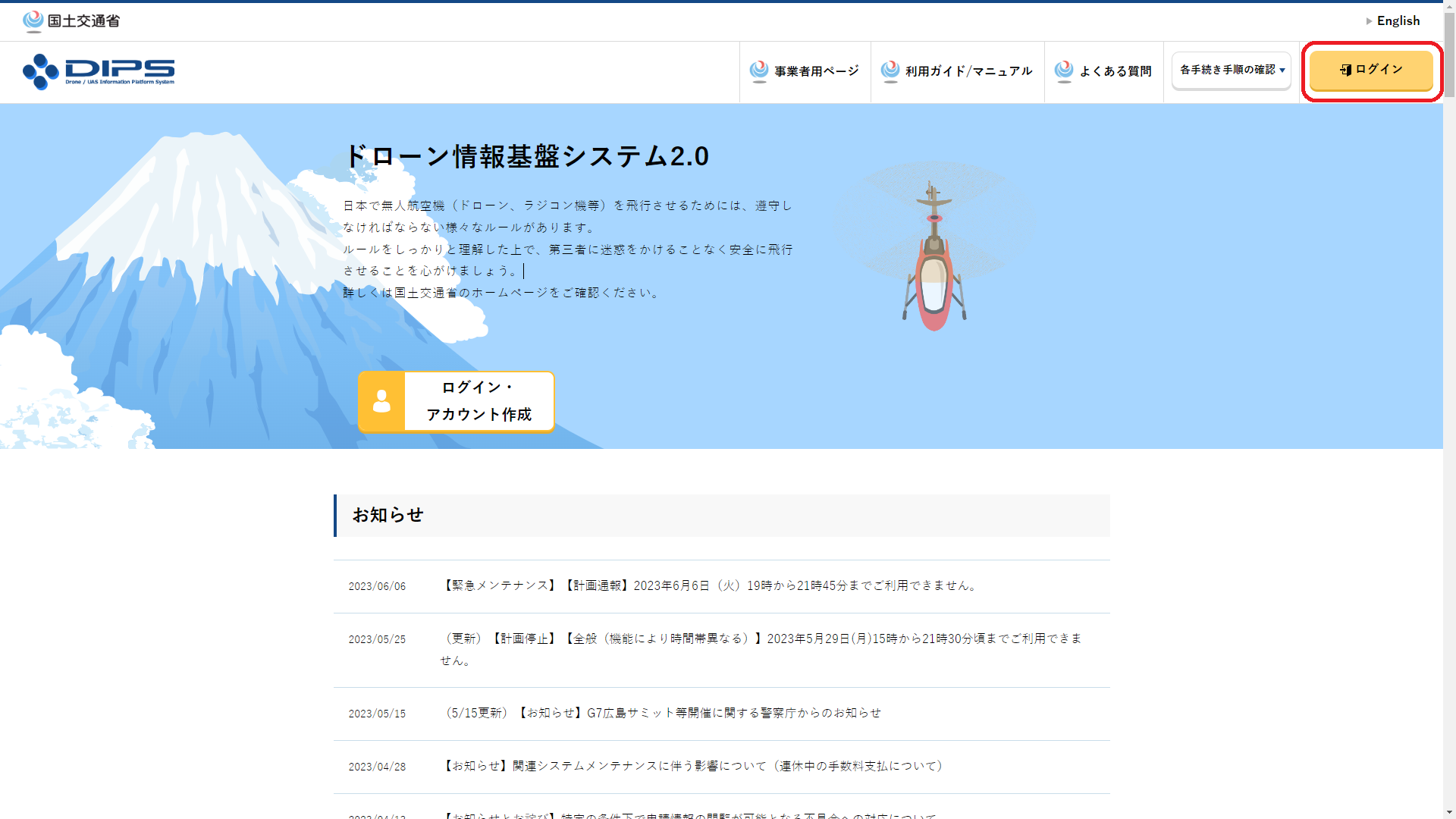

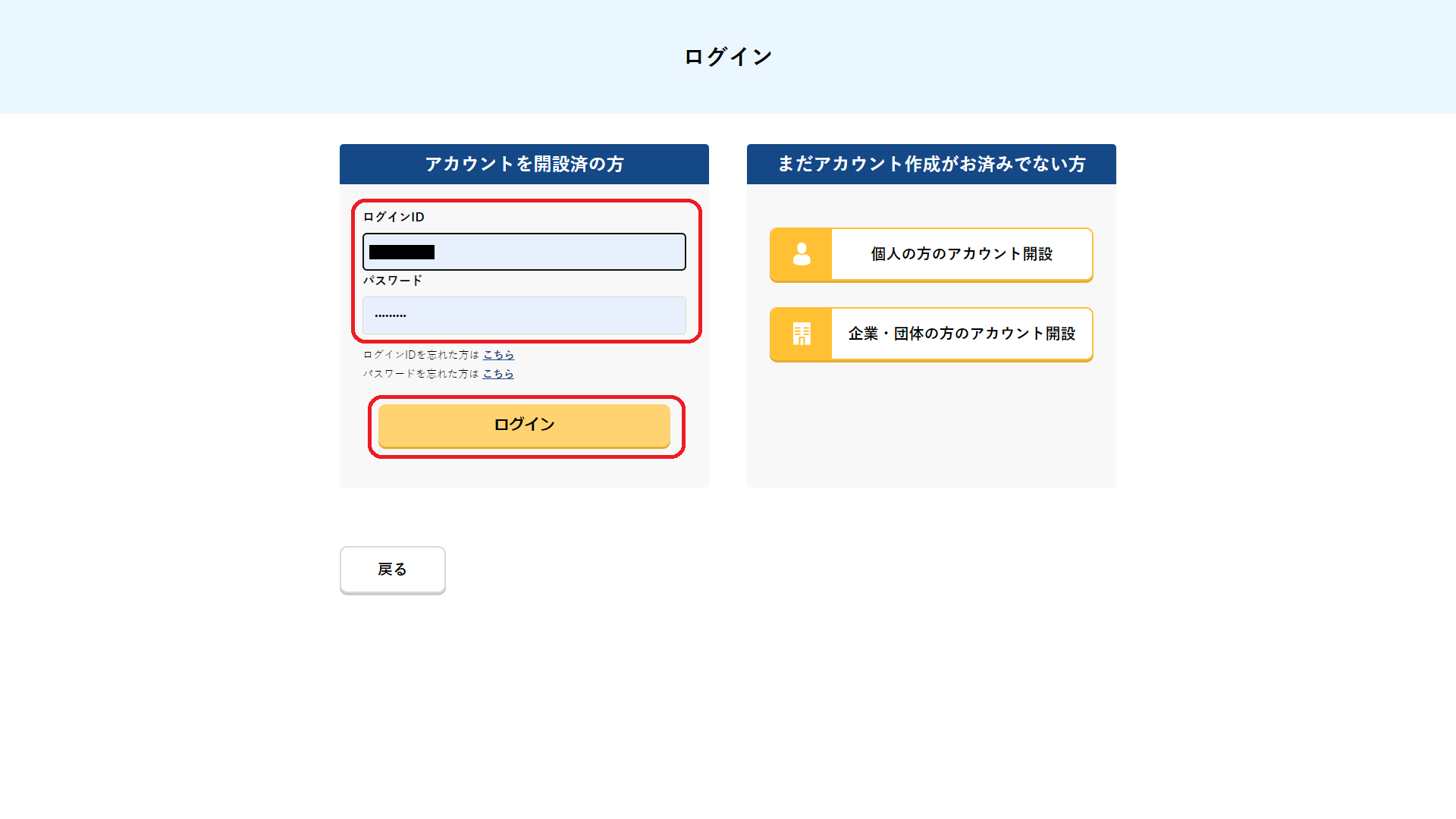

包括申請はDIPS2.0にログインしオンラインで申請できます。

初めて申請される方にとっては少しハードルが高いかもしれませんので、

このようなお悩みをお持ちの方へ向けて、

ドローン包括申請のやり方やDIPSへの記入例をドローン飛行許可申請を担う行政書士がわかりやすく解説していきます。

この記事を読むと

「ドローン包括申請のやり方やDIPSへの記入例」

がよくわかります。

この記事でお伝えしたい大切なこと

それでは具体的な中身を見ていきましょう。

- ドローン包括申請のやり方・DIPS2.0への記入方法

- DIPS2.0での包括申請の流れと記入方法の解説

- ①DIPS2.0へログイン

- ②飛行許可・承認申請へ

- ③機体の確認

- ④操縦者登録

- ⑤操縦者が使用する機体選択

- ⑥新規申請

- ⑦簡易カテゴリー判定

- ⑧許可・承認申請

- 1.飛行の目的

- 飛行の目的の選択

- 2.立入管理措置

- 立入管理措置の確認

- 3.飛行許可が必要な理由

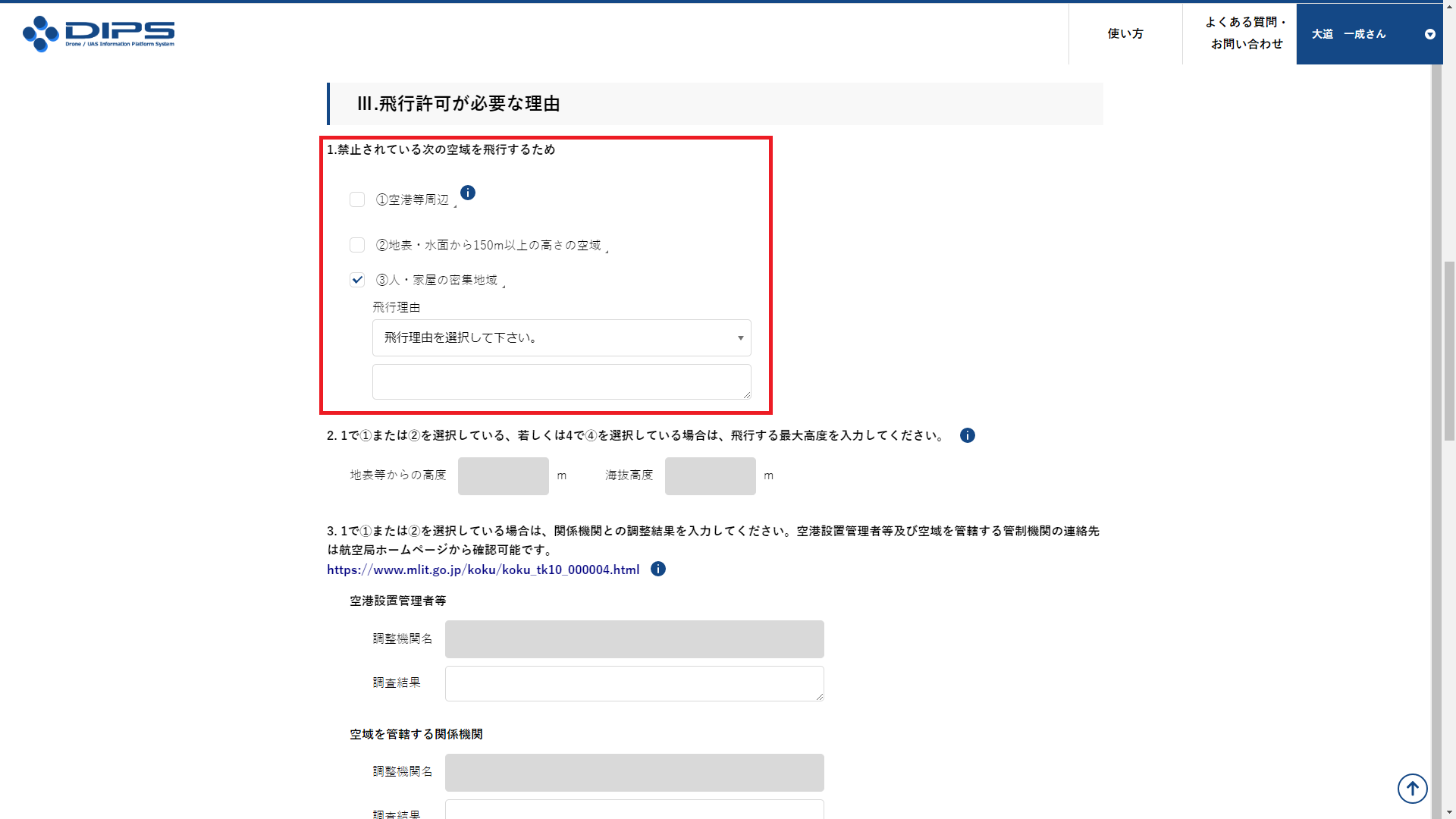

- 飛行禁止空域の確認

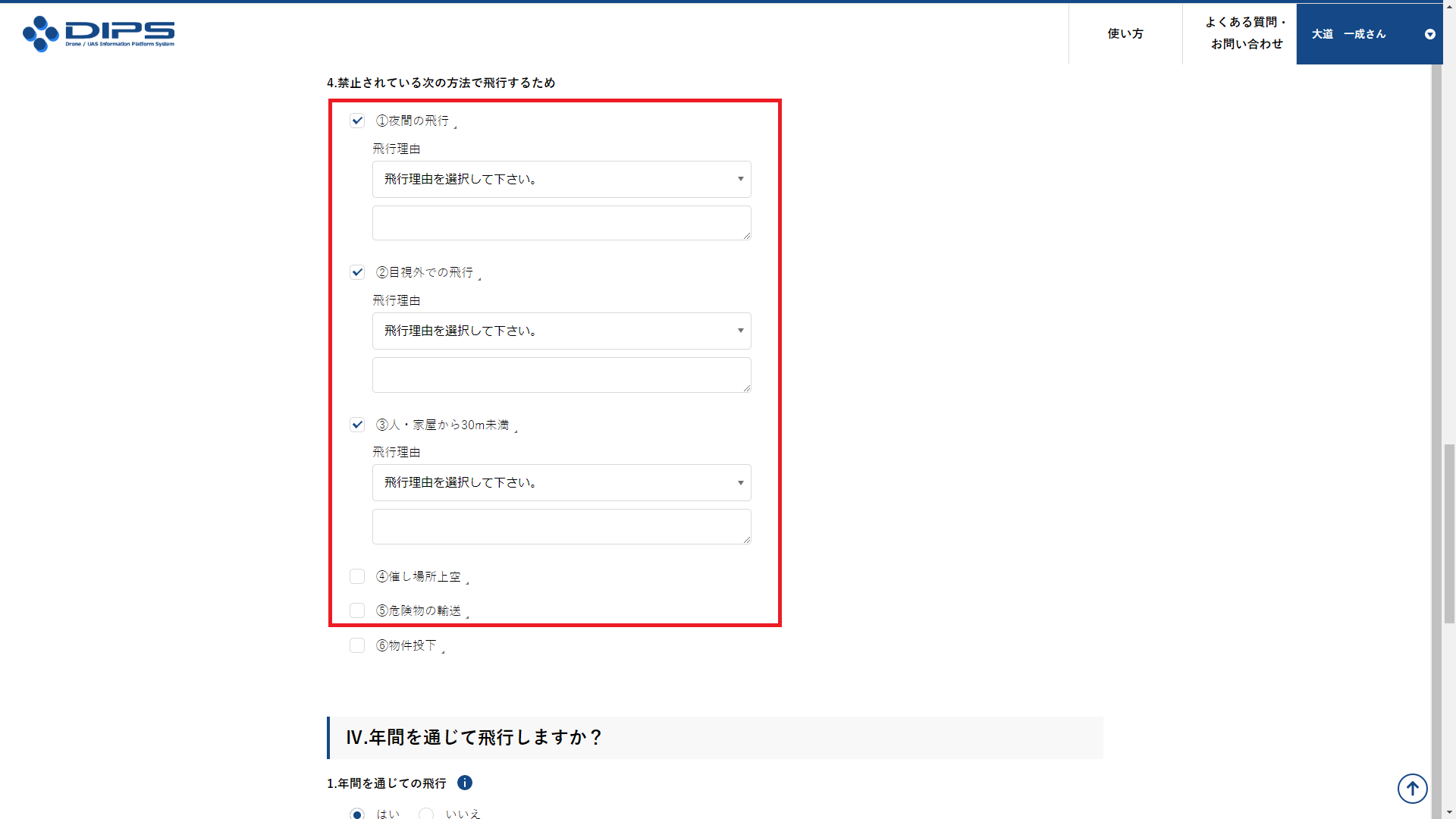

- 飛行の方法の確認

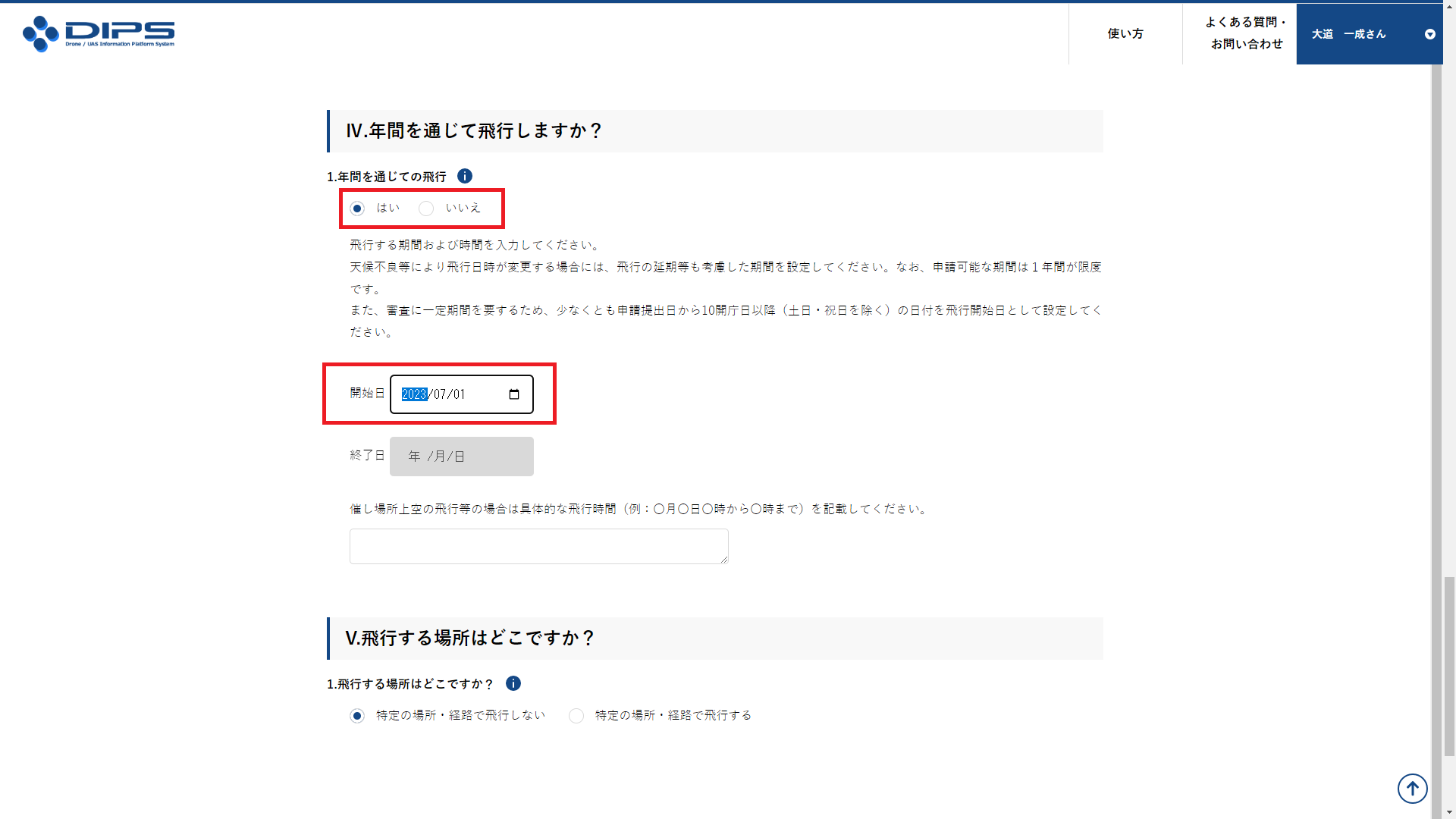

- 4.飛行期間

- 飛行期間の選択

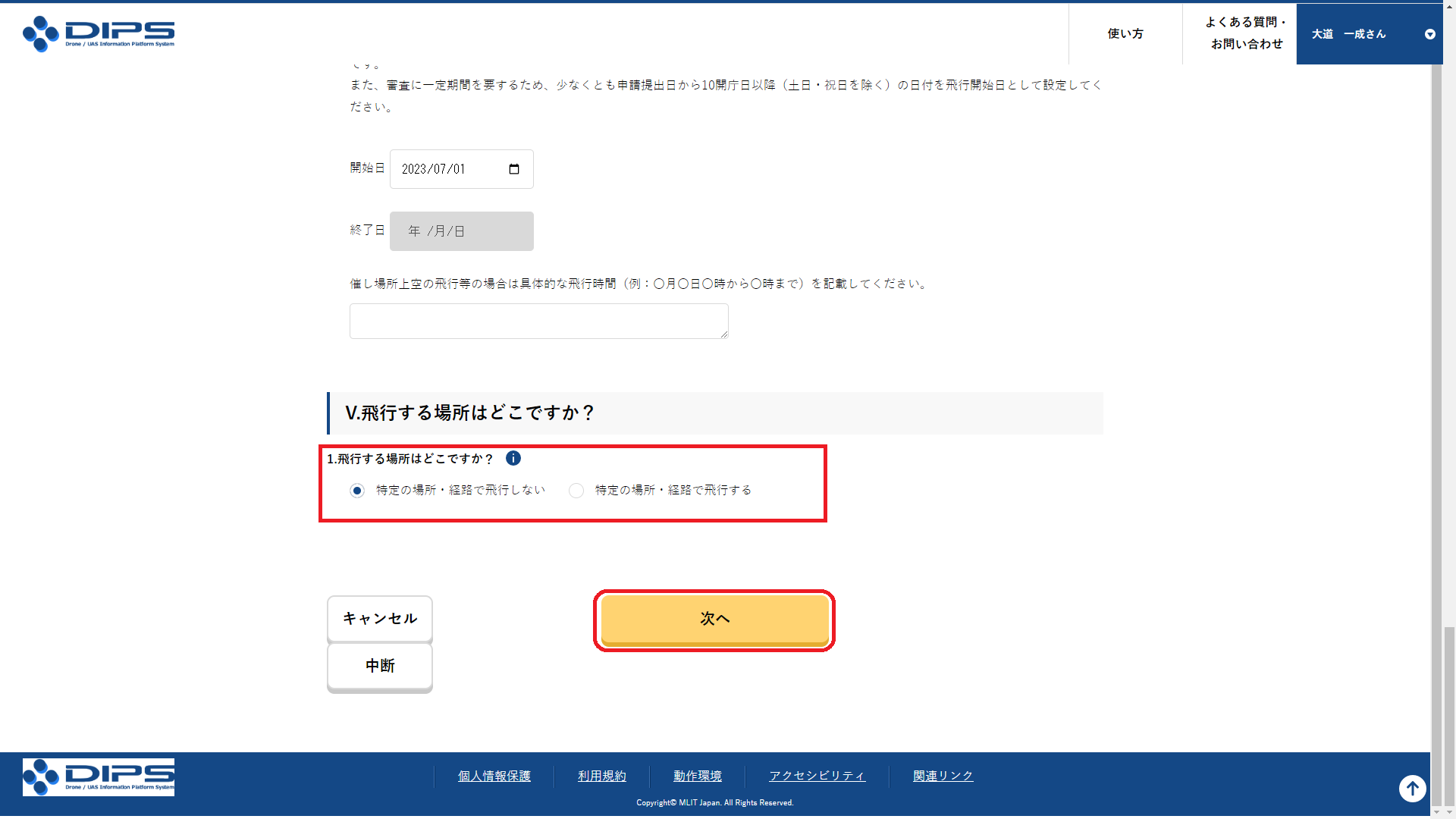

- 5.飛行場所

- 飛行場所の選択

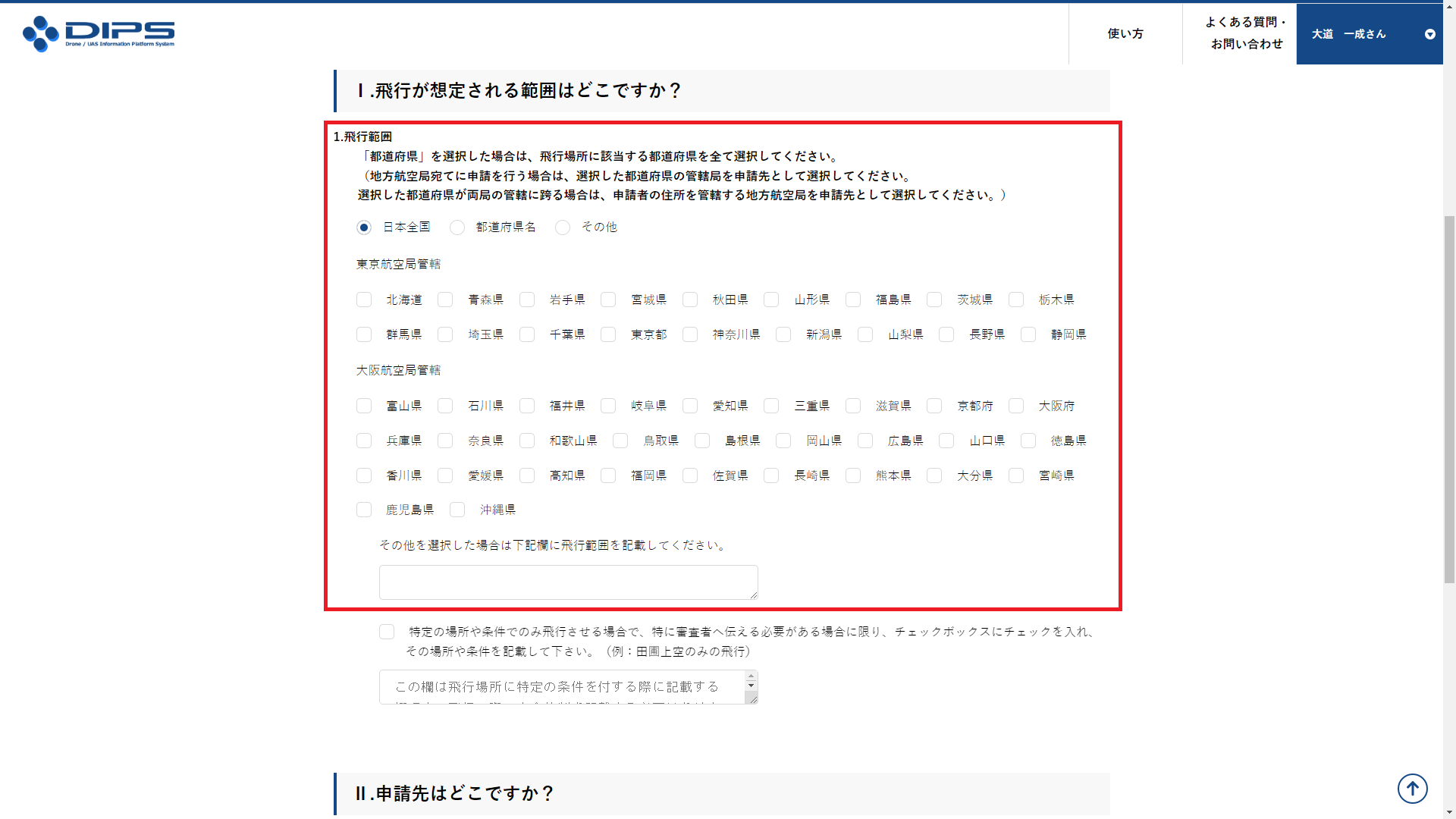

- 6.飛行範囲

- 飛行範囲の選択

- 7.申請先

- 申請先の選択

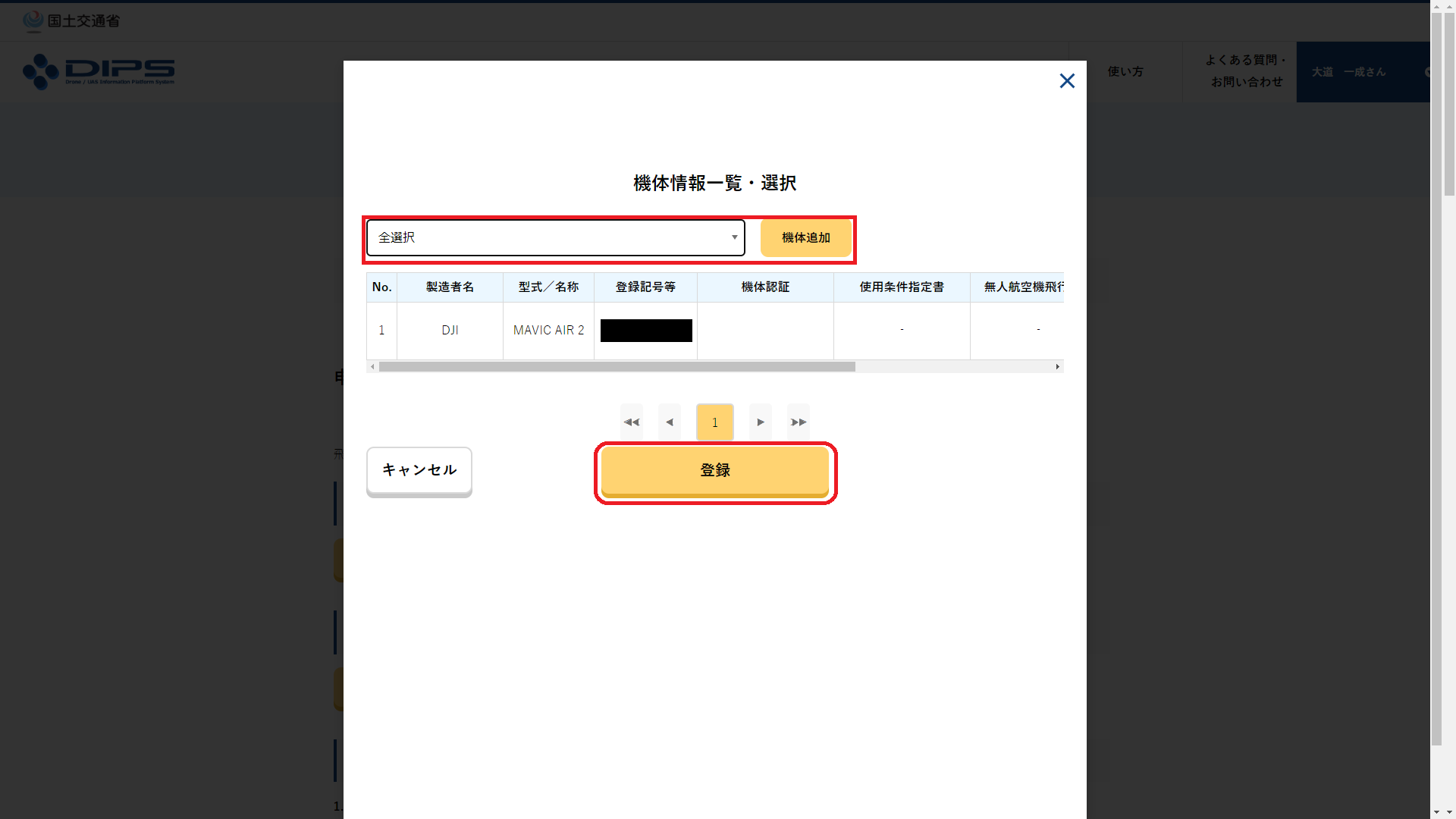

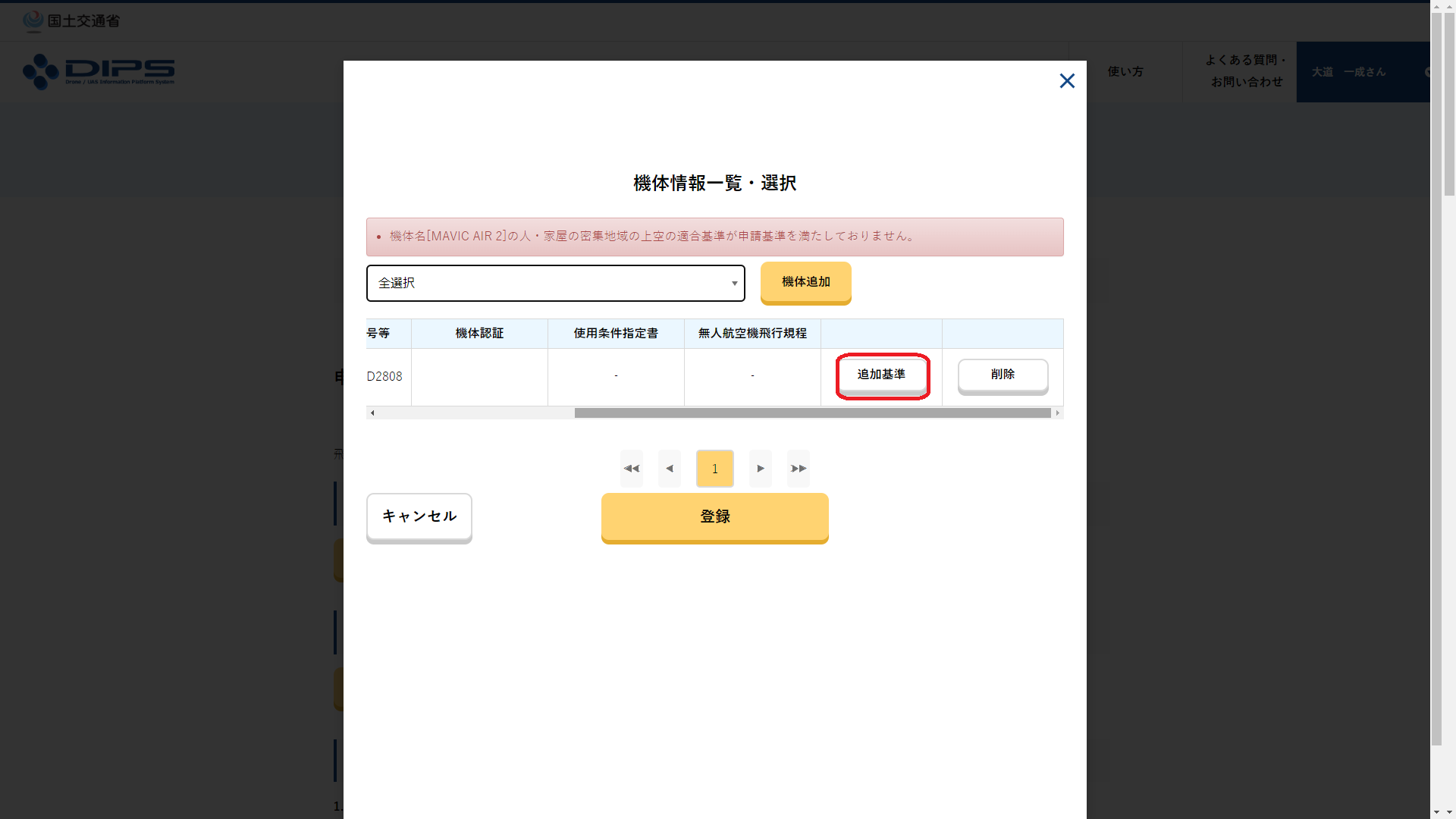

- 8.機体選択

- 申請対象機体の登録

- 機体の選択

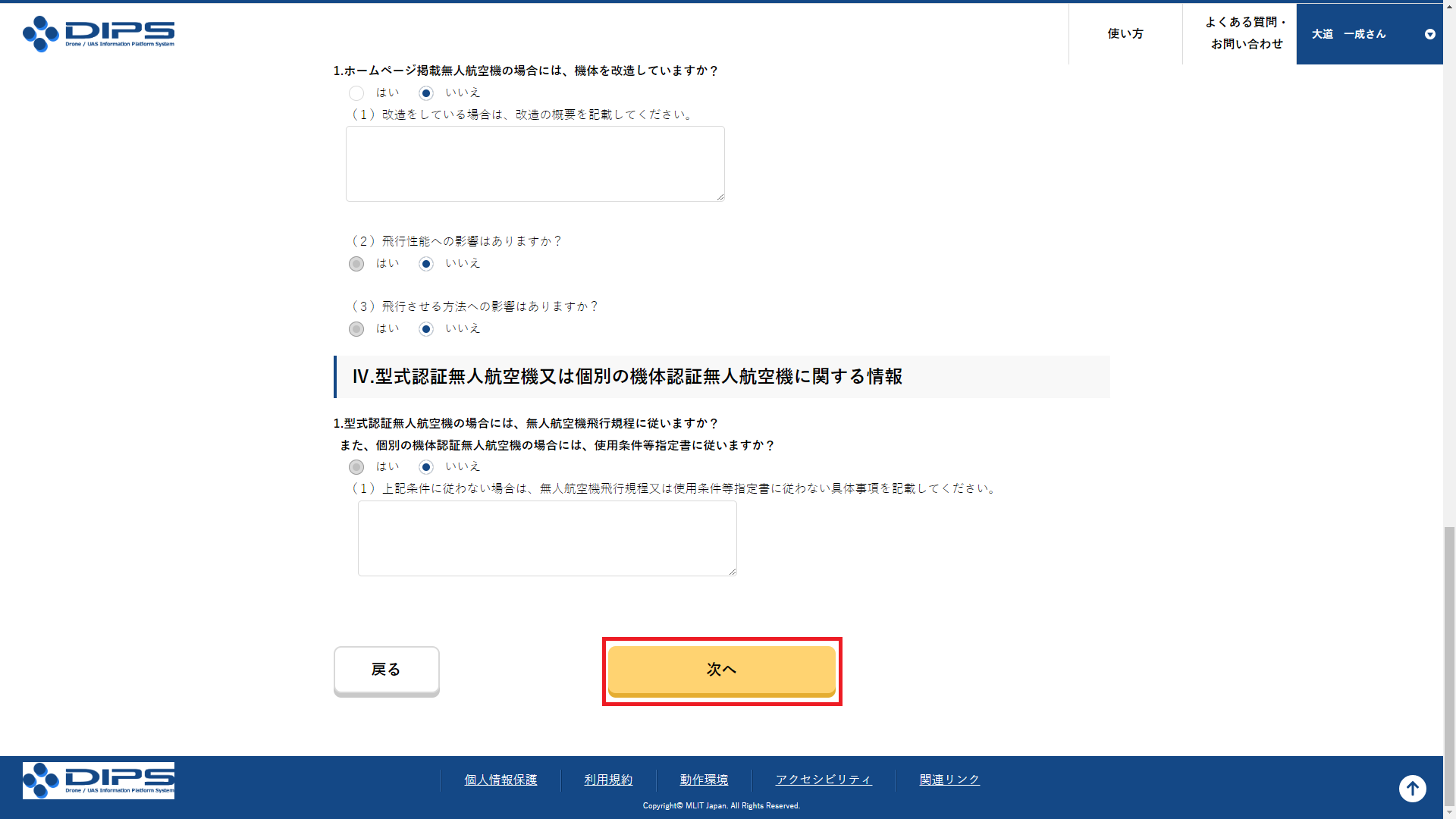

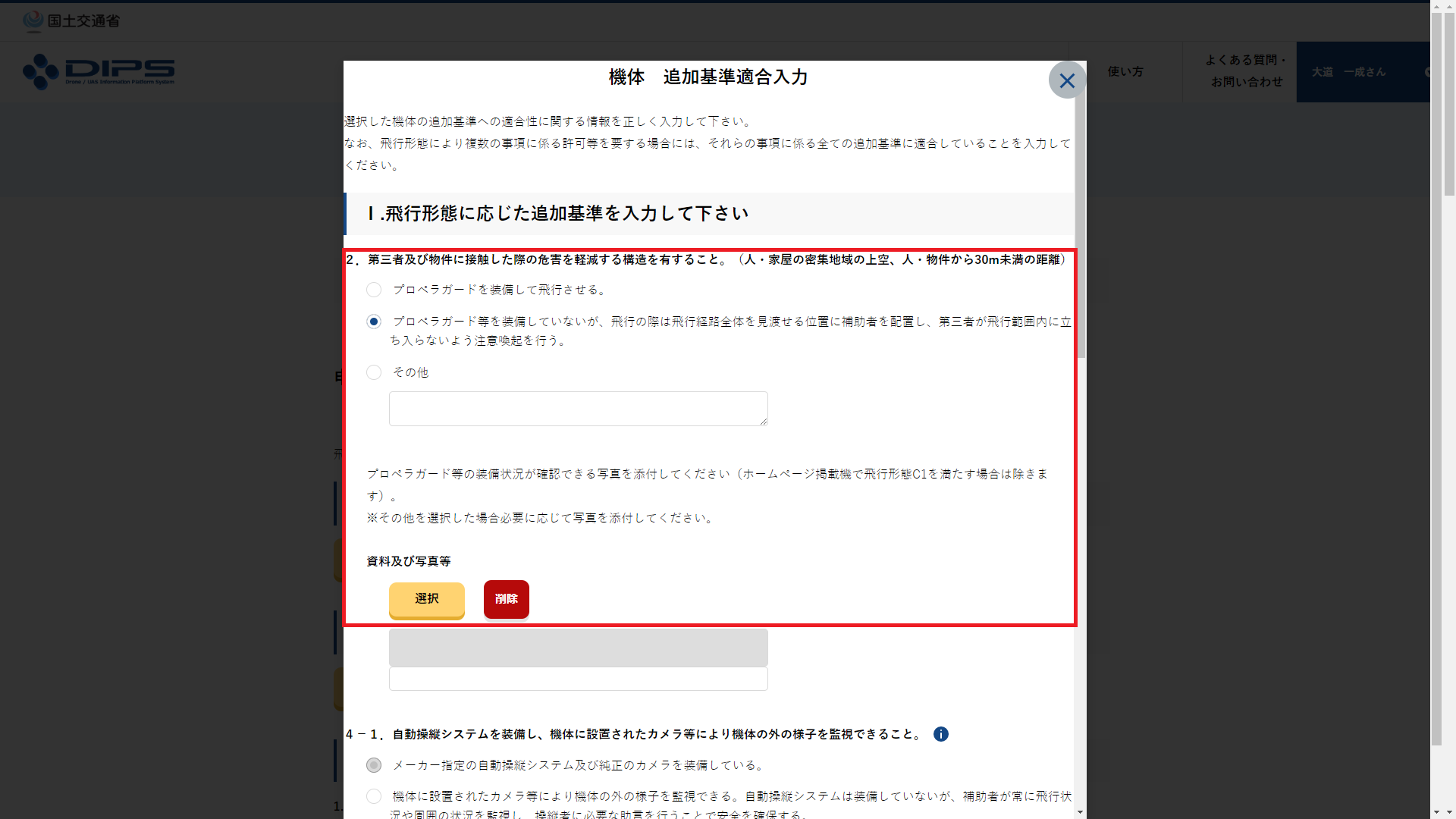

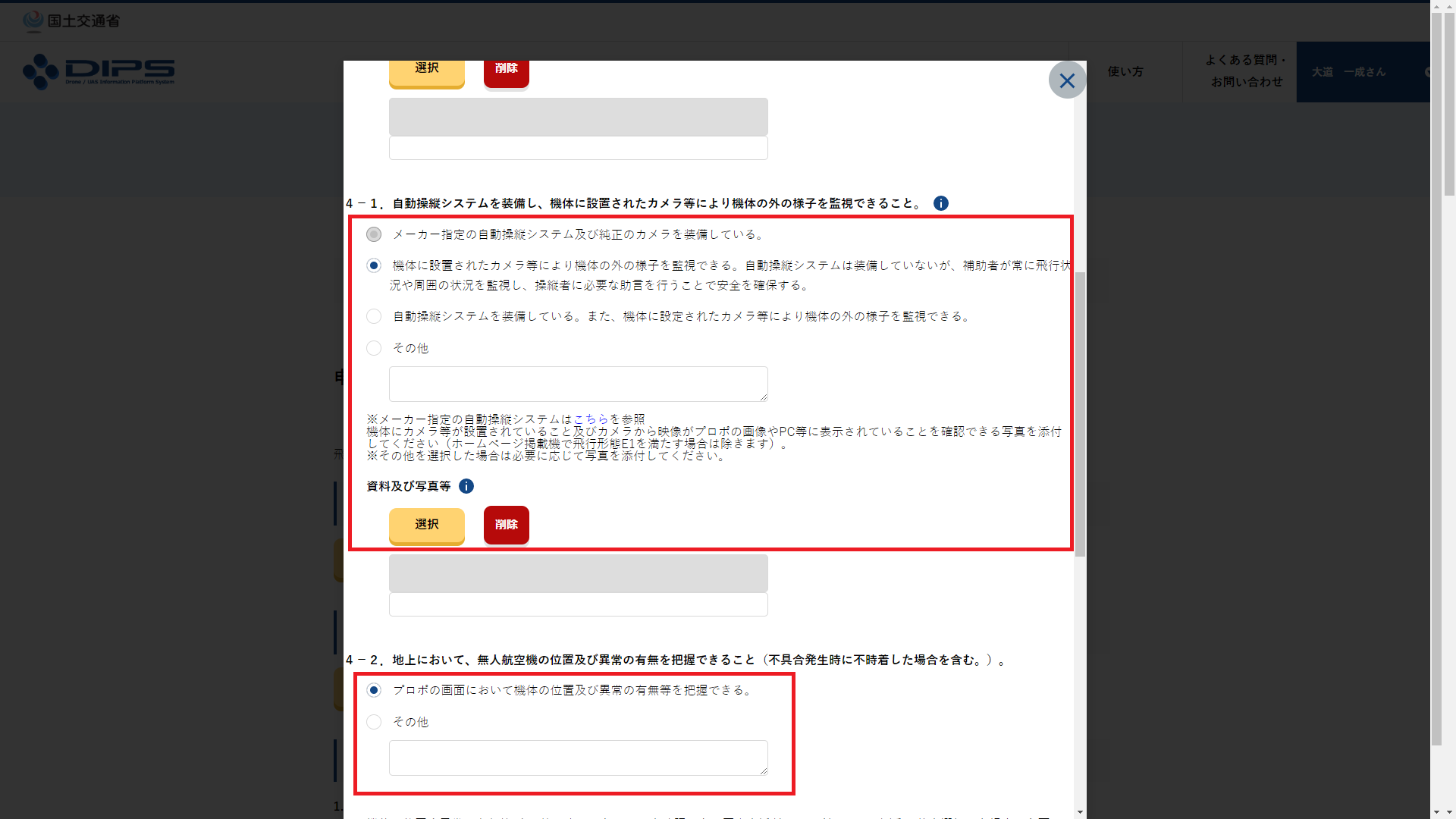

- 追加基準の入力

- DID上空・人や物から30m未満の体制

- 目視外飛行の基準

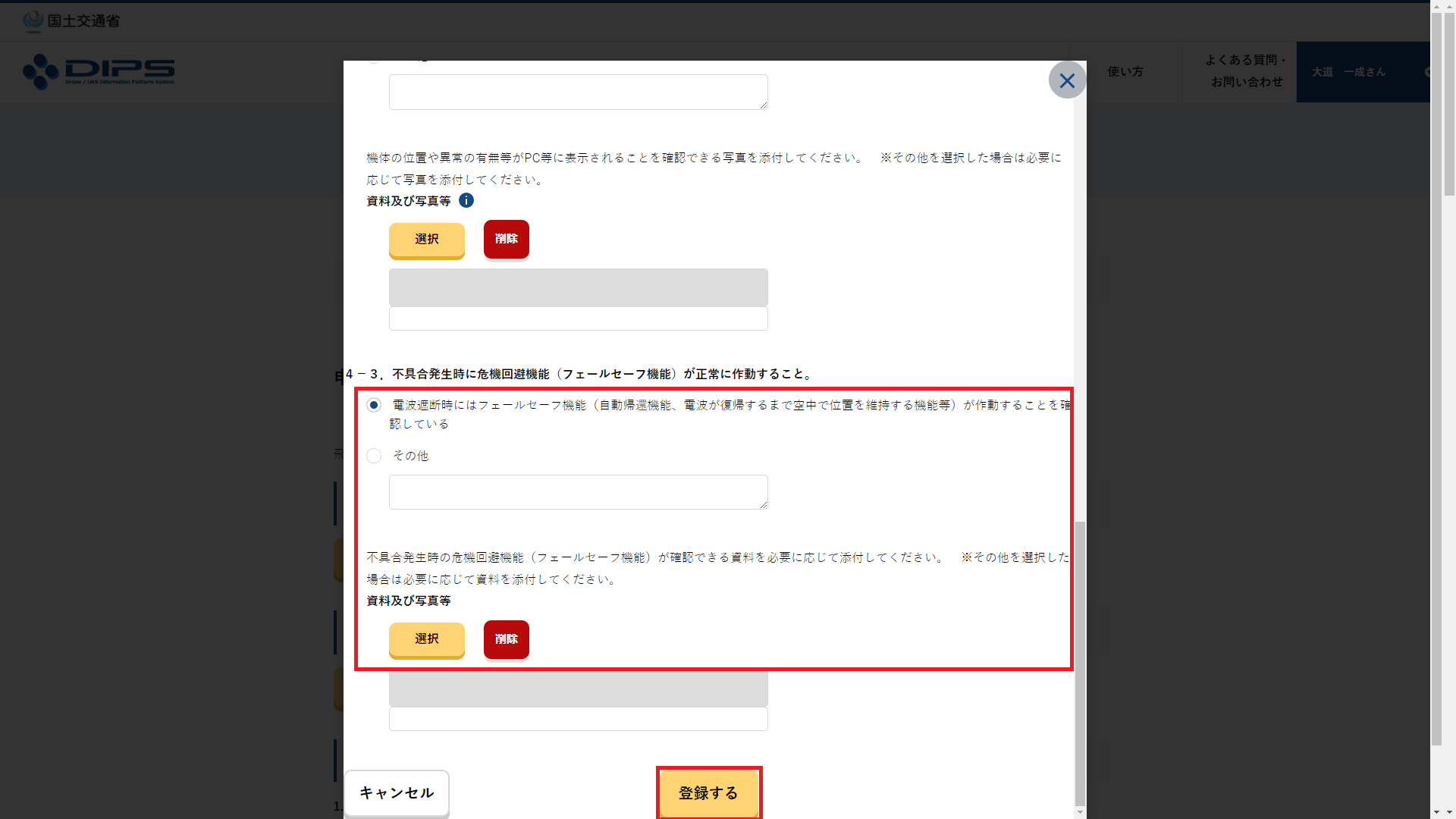

- フェールセーフ機能の確認

- 機体登録

- 9.操縦者選択

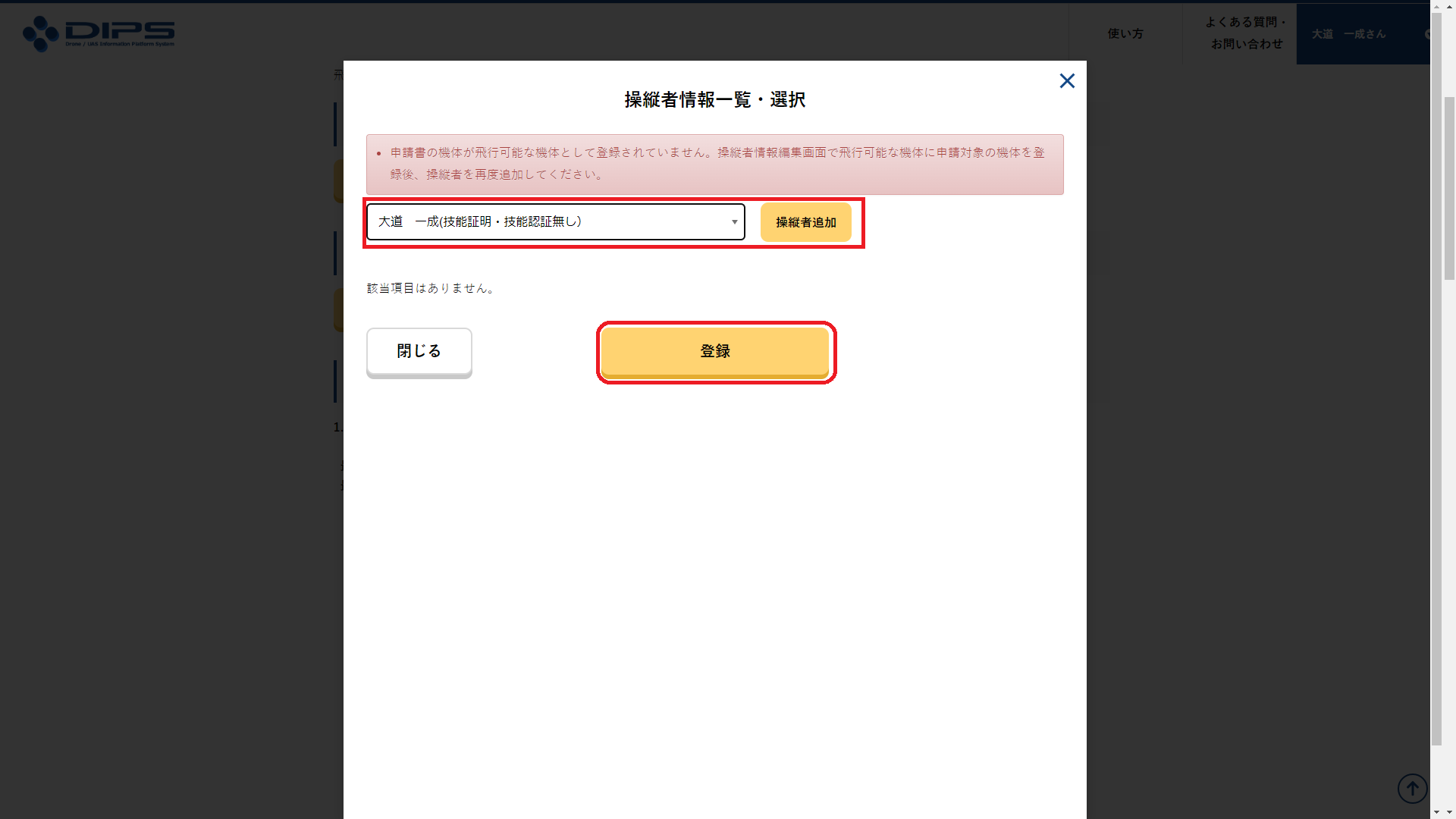

- 申請対象の操縦者の選択

- 操縦者追加

- 10.飛行マニュアル

- 飛行マニュアルの選択

- 飛行マニュアルの決定

- 11.賠償能力

- 加入保険の賠償額の入力

- 12.緊急連絡先

- 緊急連絡先の確認

- 13.許可書の形式

- 許可書の形式の選択

- 14.申請

- 申請内容一覧

- 申請内容の最終確認

- 申請

- DIPS2.0での包括申請の流れと記入方法の解説

- ドローン包括申請時につまづくポイント

- ドローン包括申請のやり方やDIPS2.0への記入例のまとめ

ドローン包括申請のやり方・DIPS2.0への記入方法

DIPS2.0での包括申請の流れと記入方法の解説

①DIPS2.0へログイン

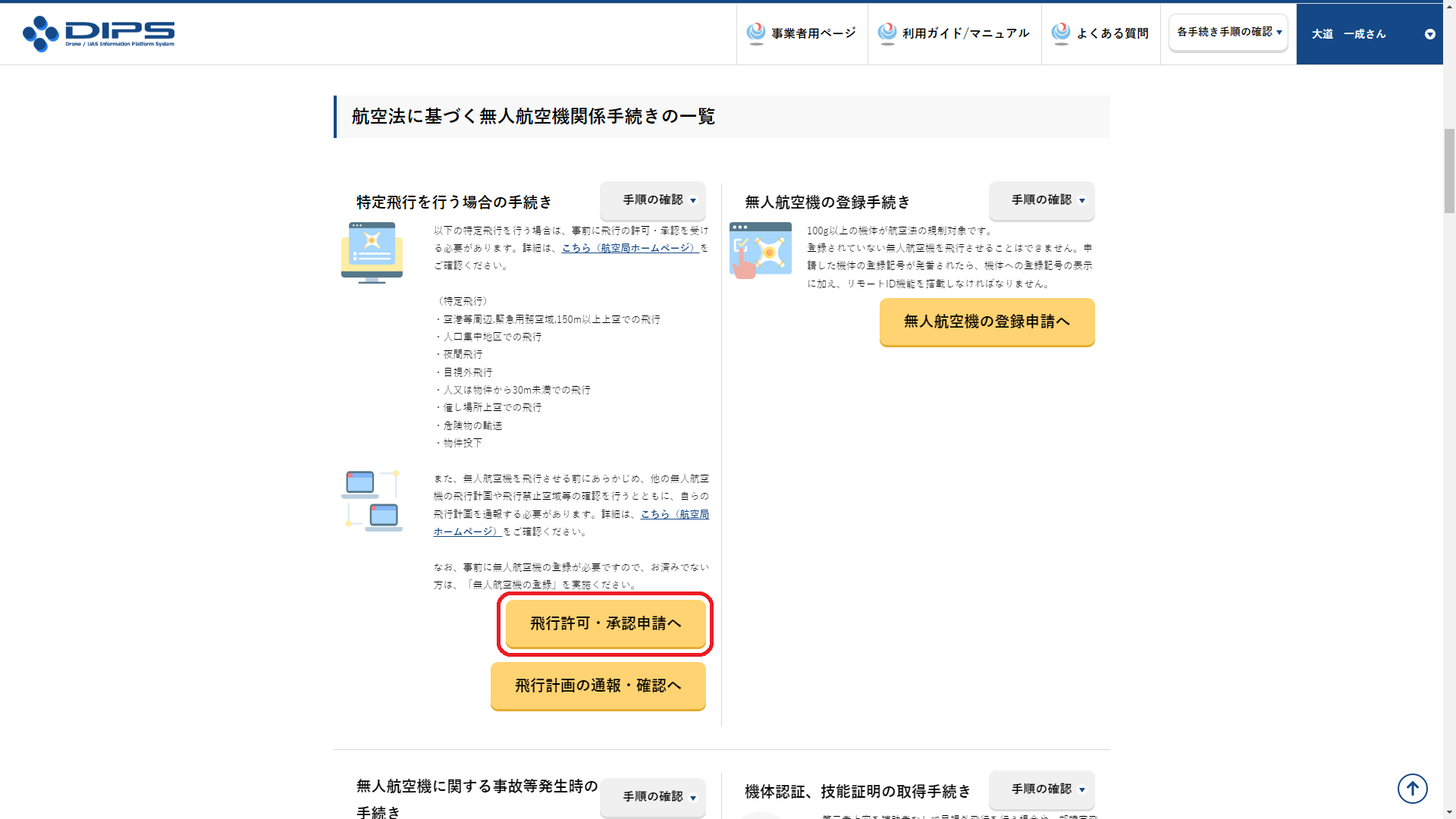

②飛行許可・承認申請へ

③機体の確認

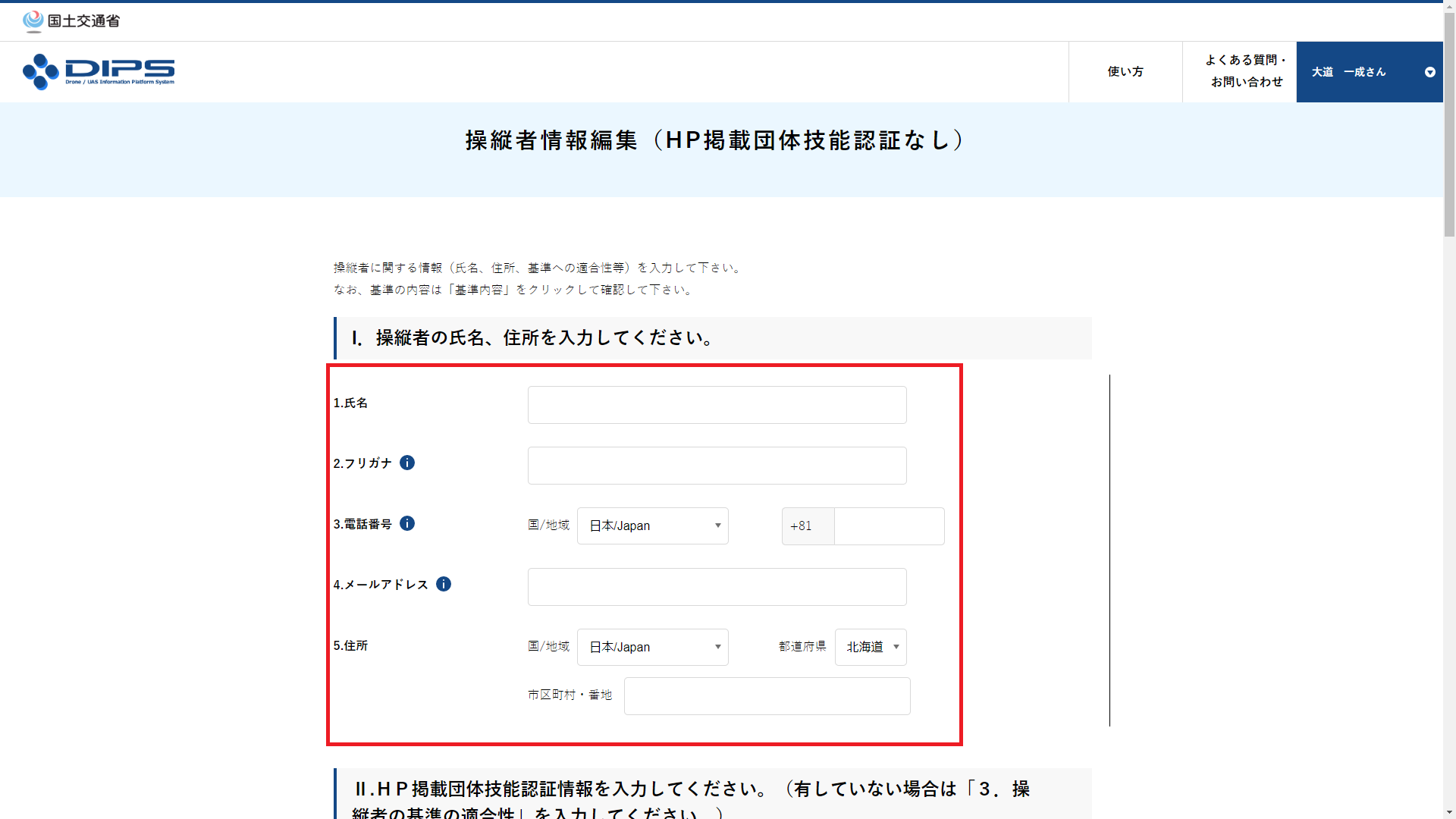

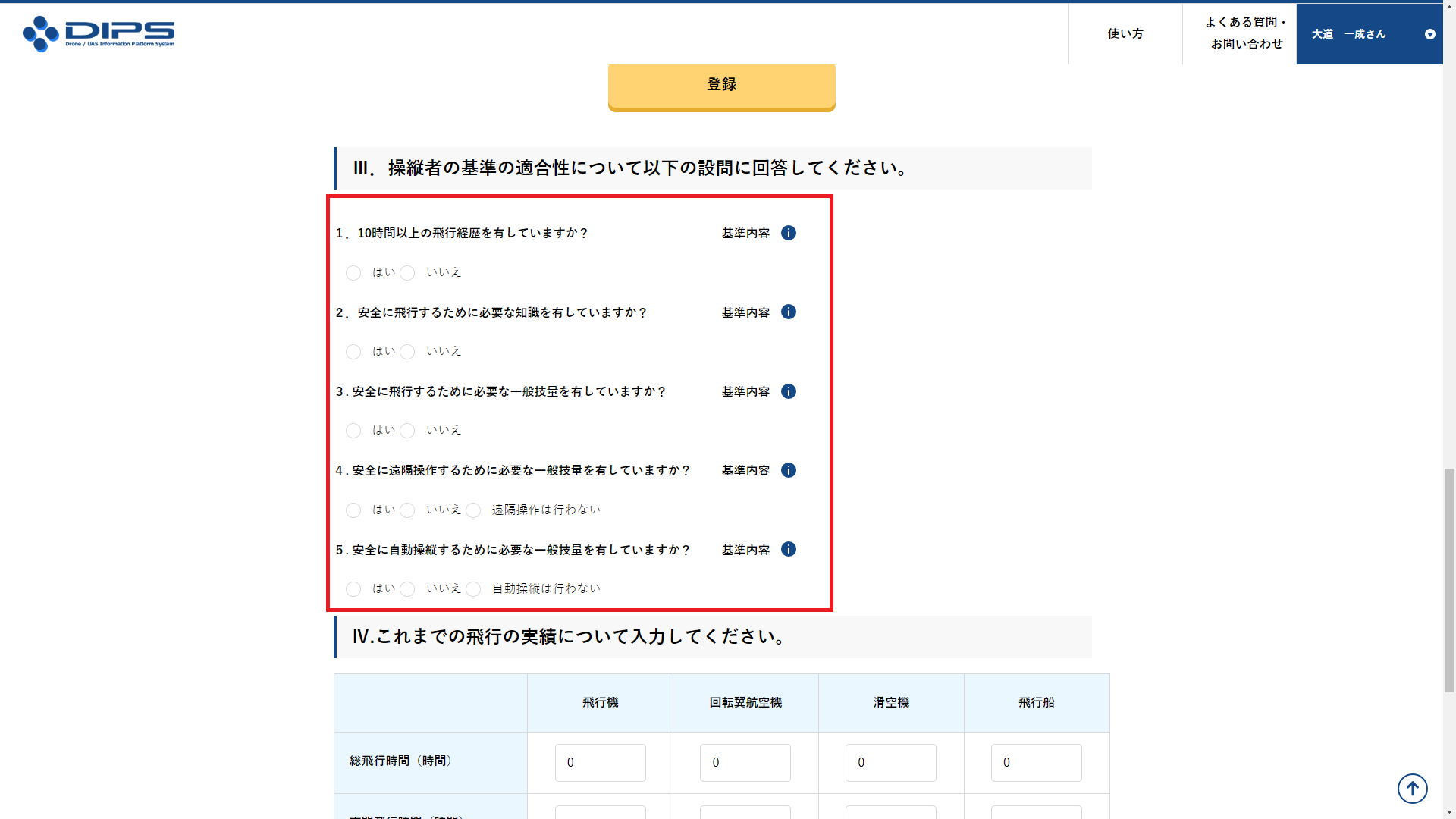

④操縦者登録

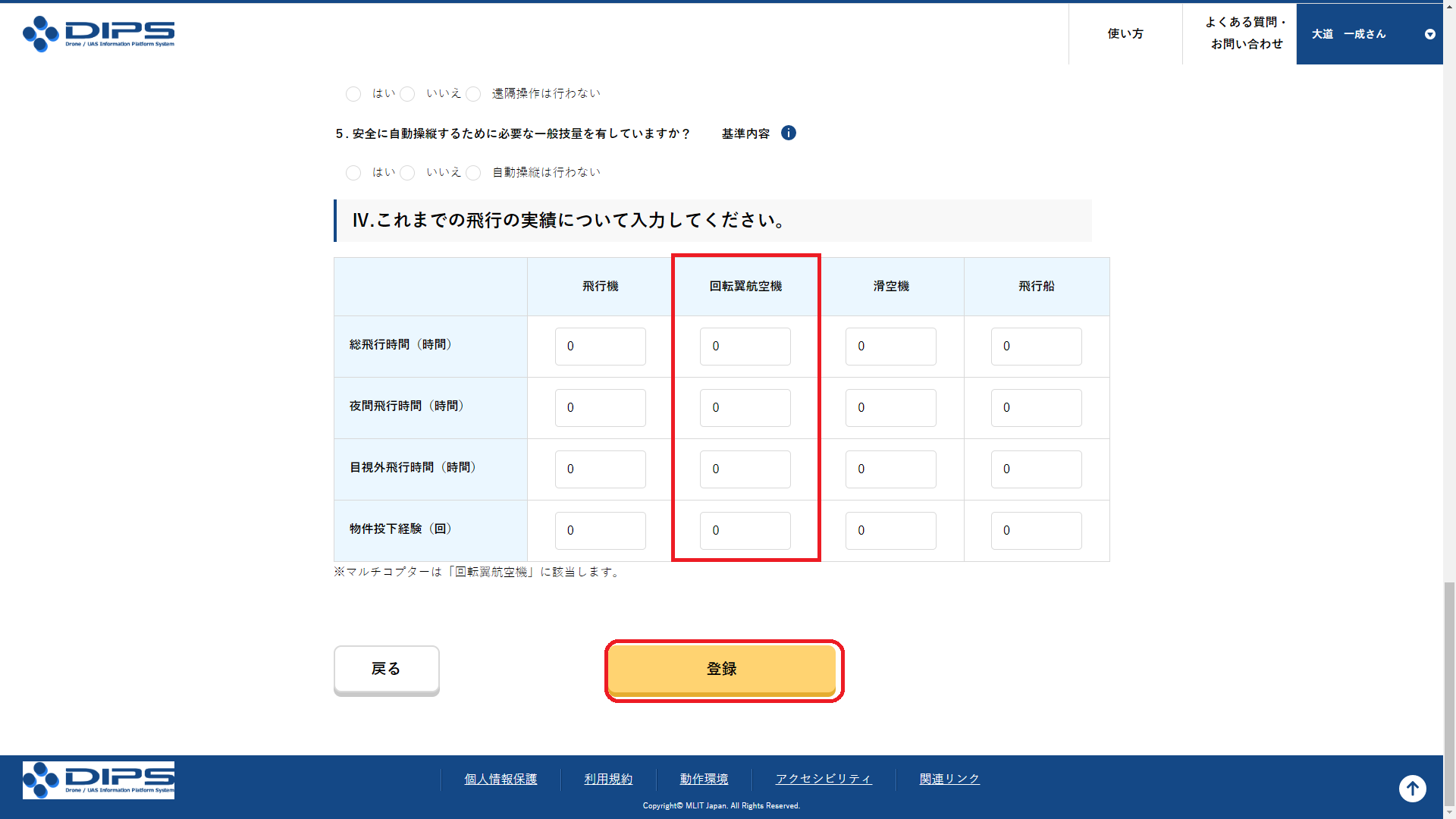

操縦者の飛行実績

操縦者の飛行実績を入力します。

最低10時間以上の飛行経験が無い場合は、許可承認書に条件が付きます。そのため、最低10時間の飛行経験を確保してから申請をするようにしましょう。

操縦者の飛行実績を入力後、「登録」をクリックします。

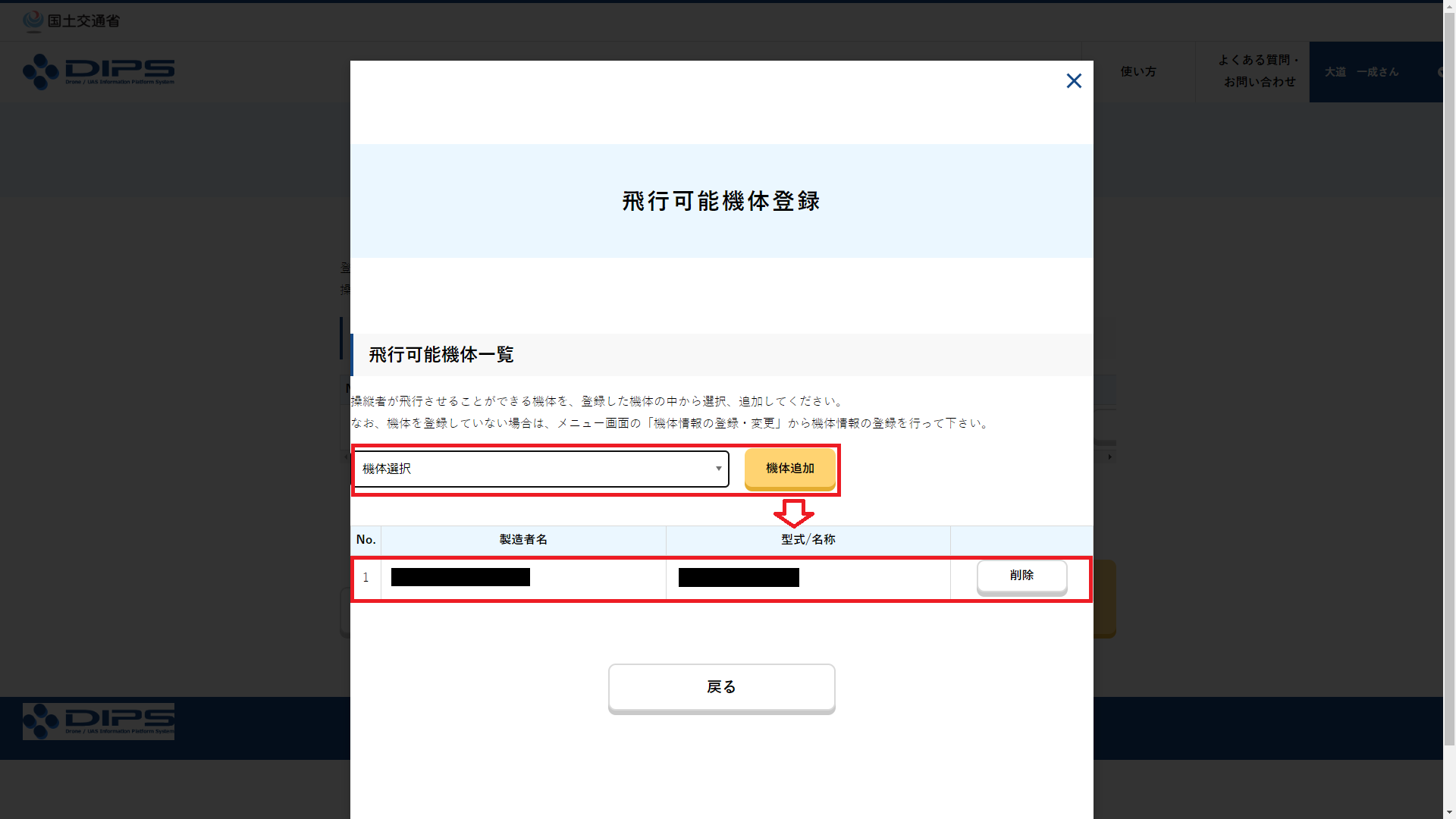

⑤操縦者が使用する機体選択

⑥新規申請

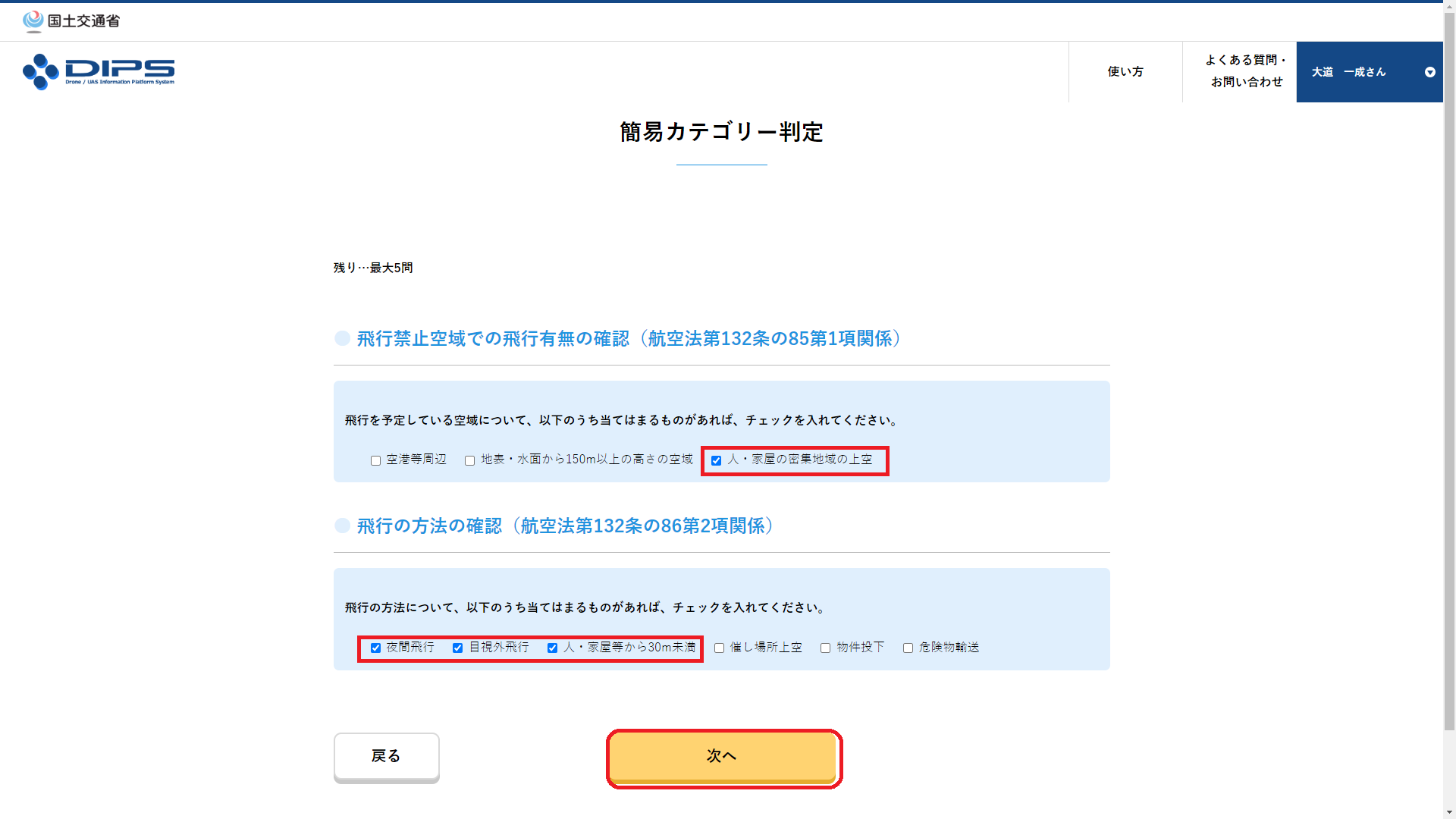

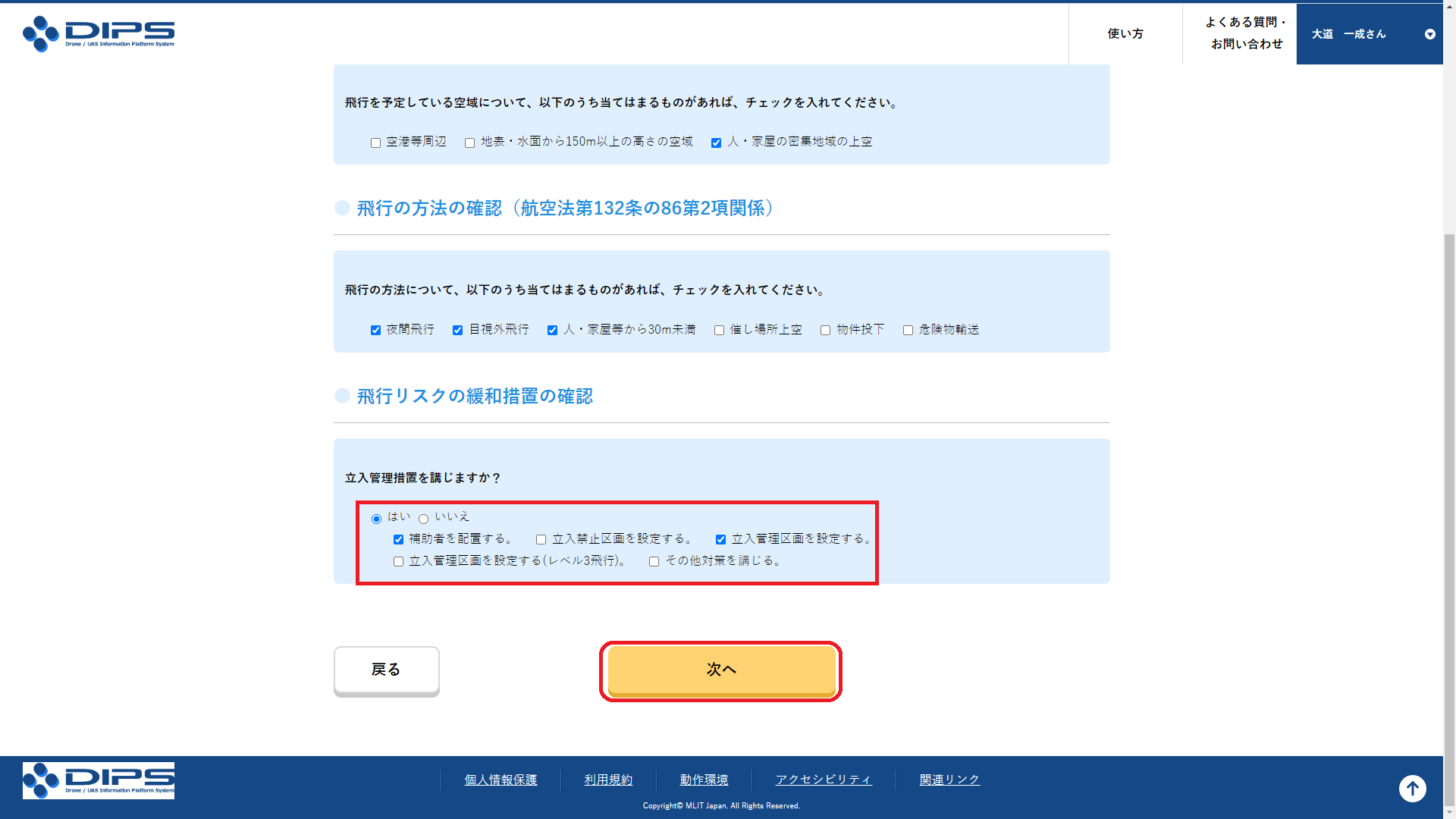

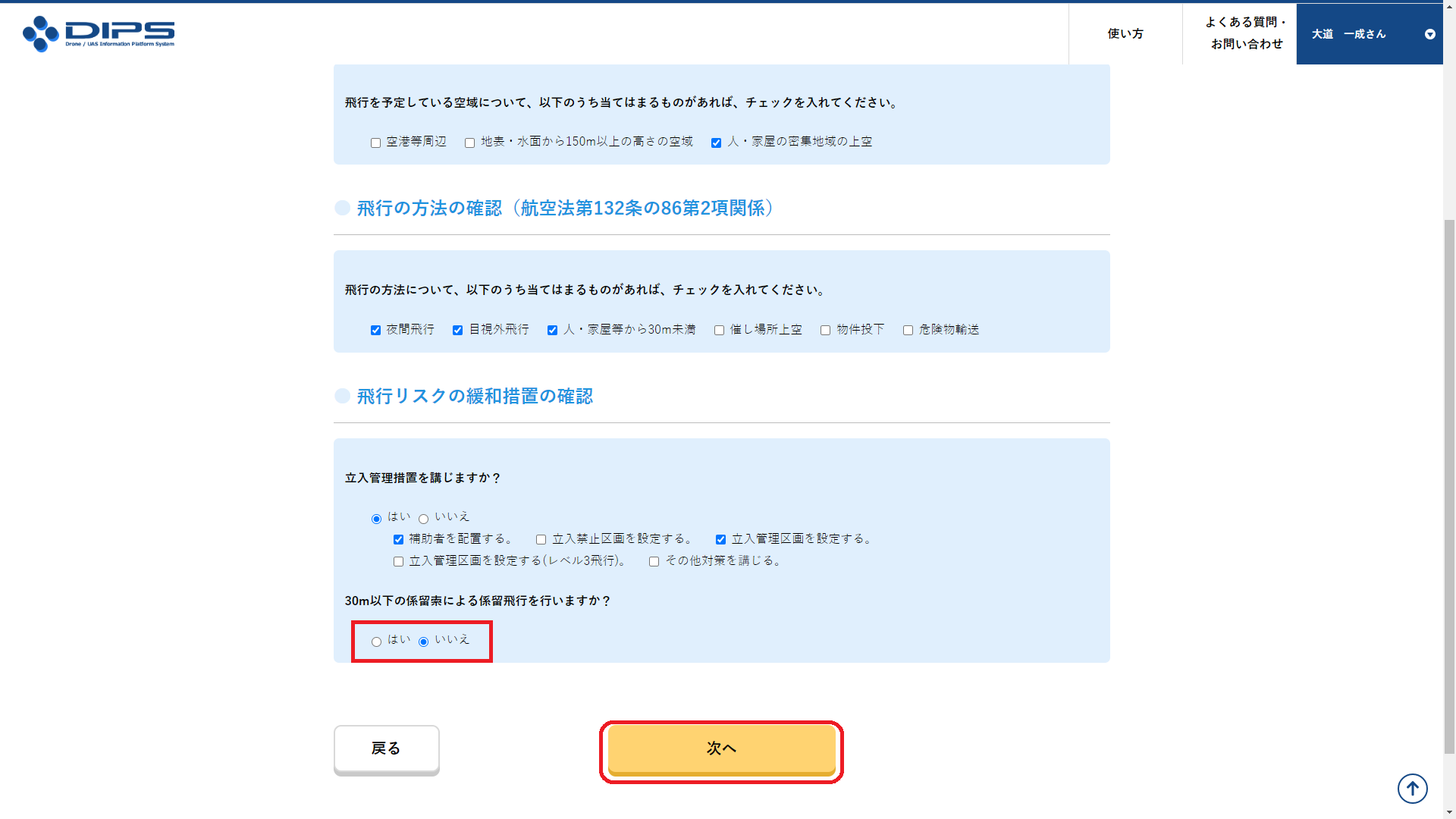

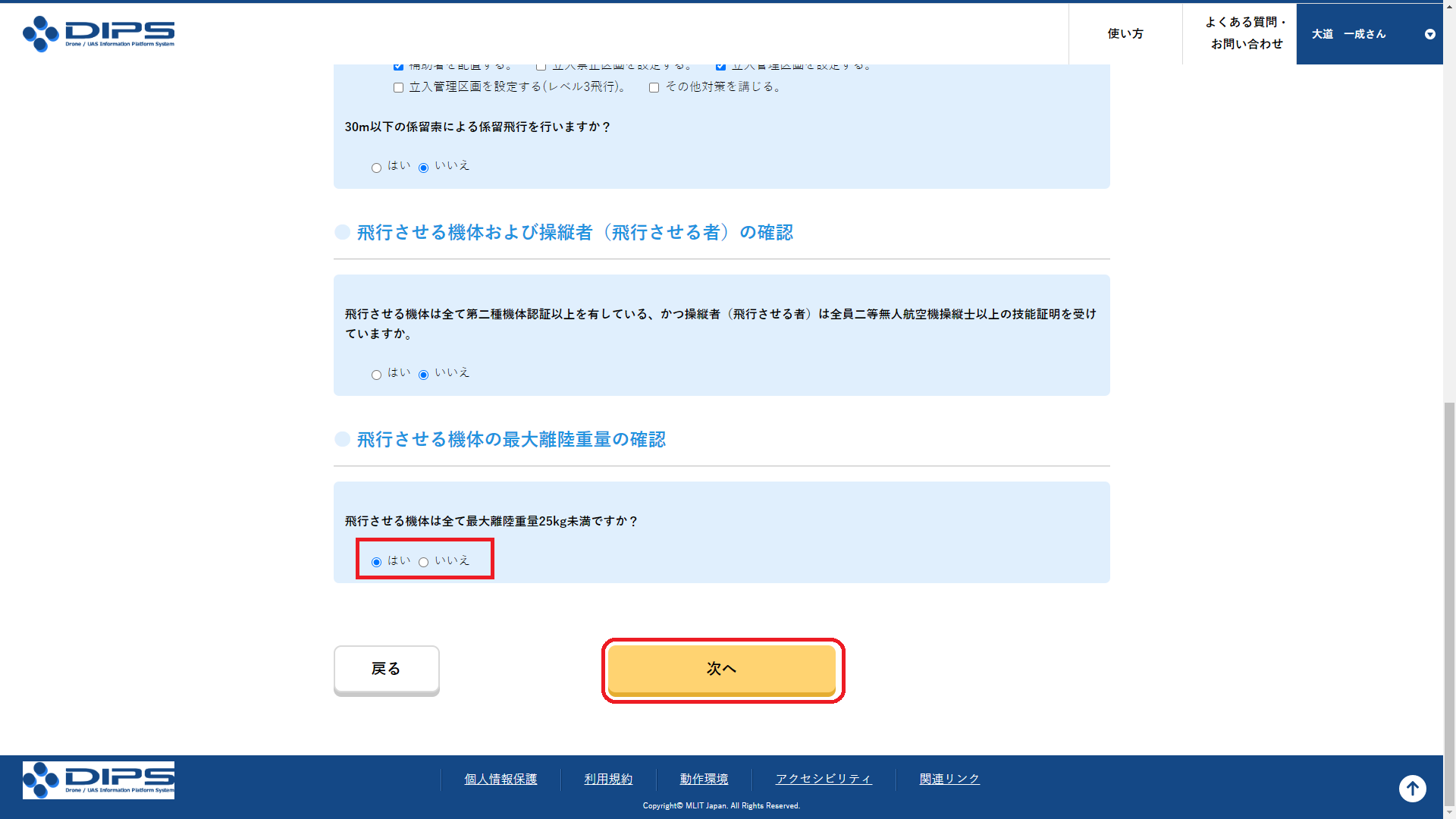

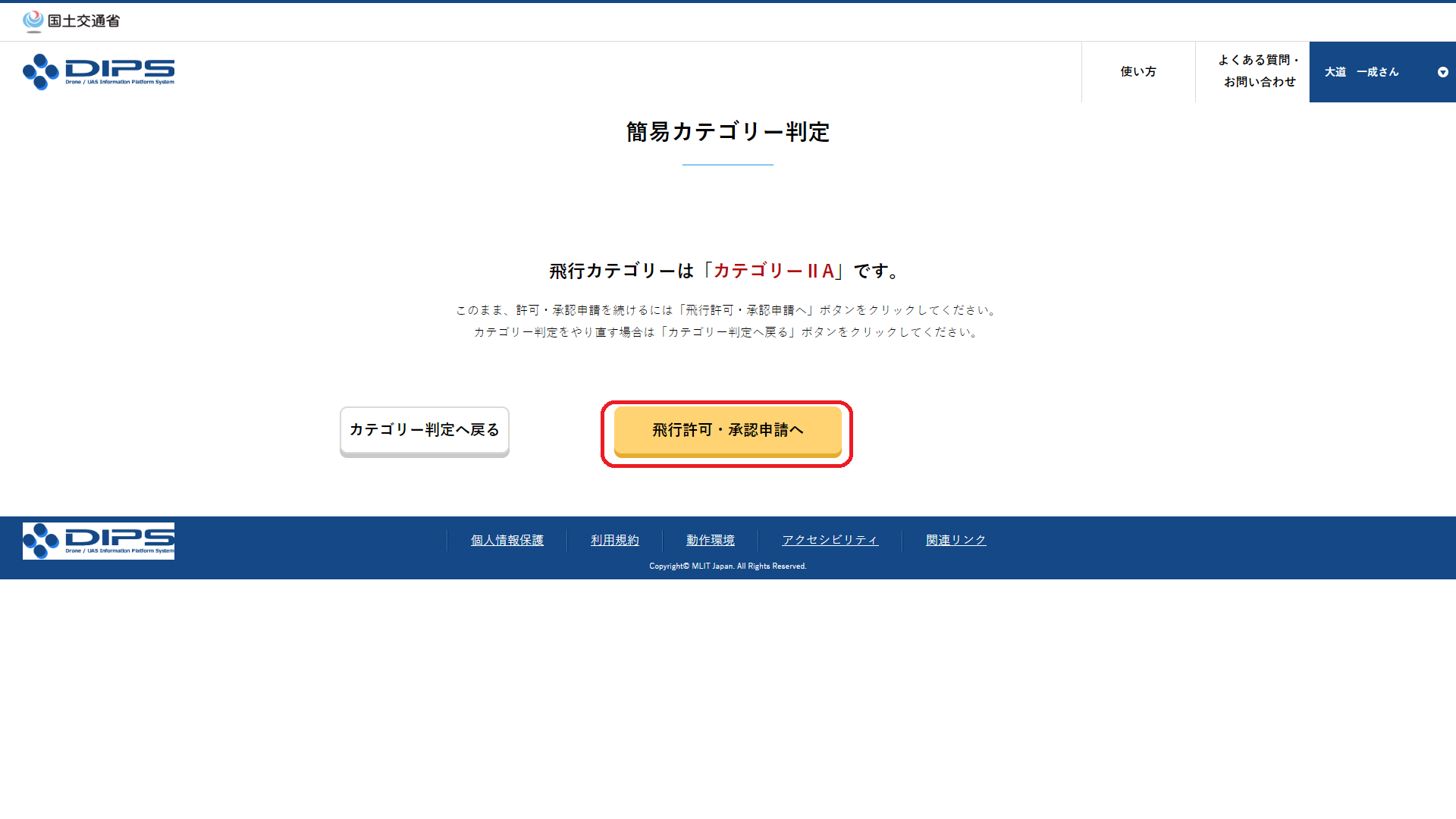

⑦簡易カテゴリー判定

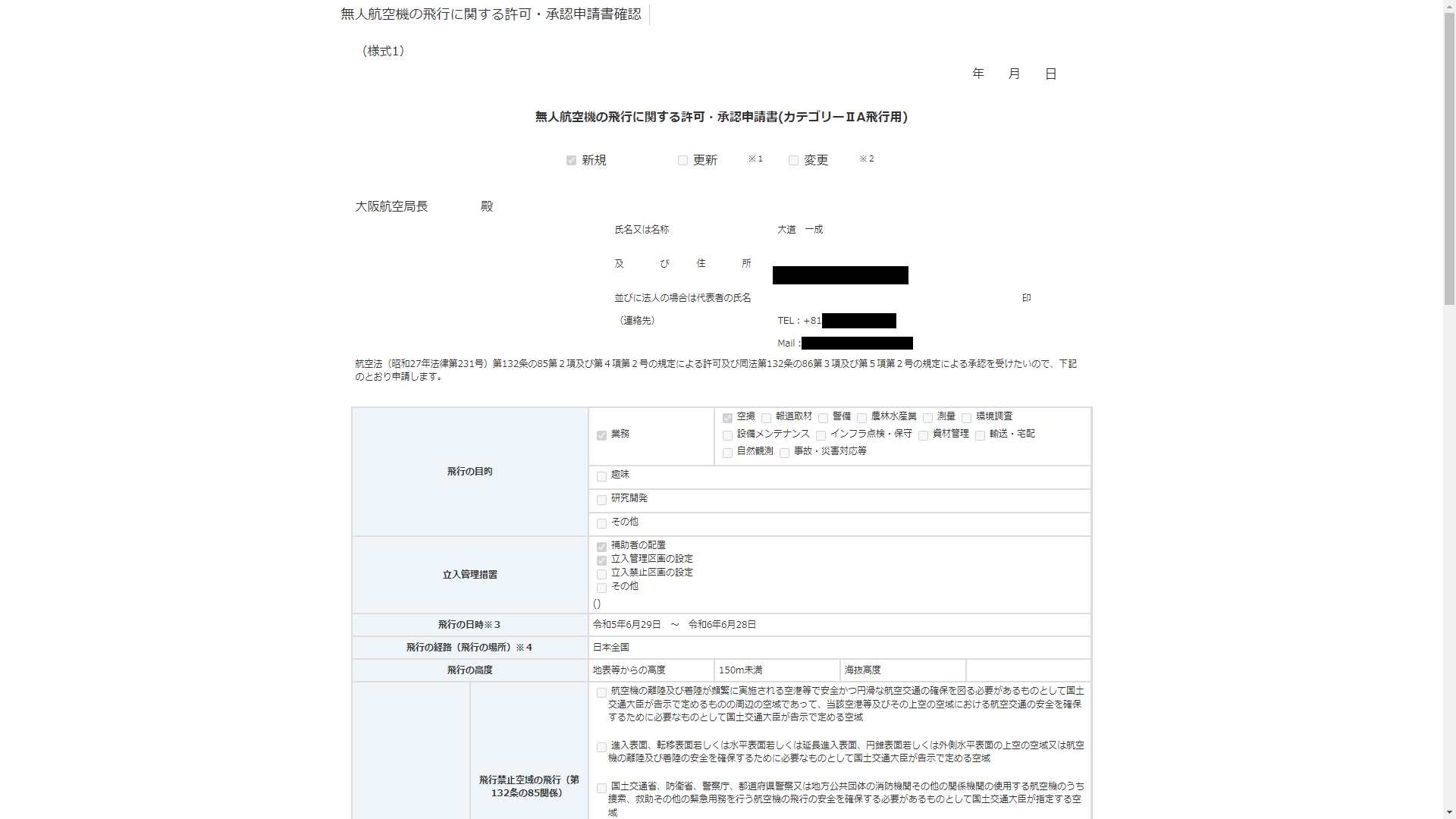

⑧許可・承認申請

1.飛行の目的

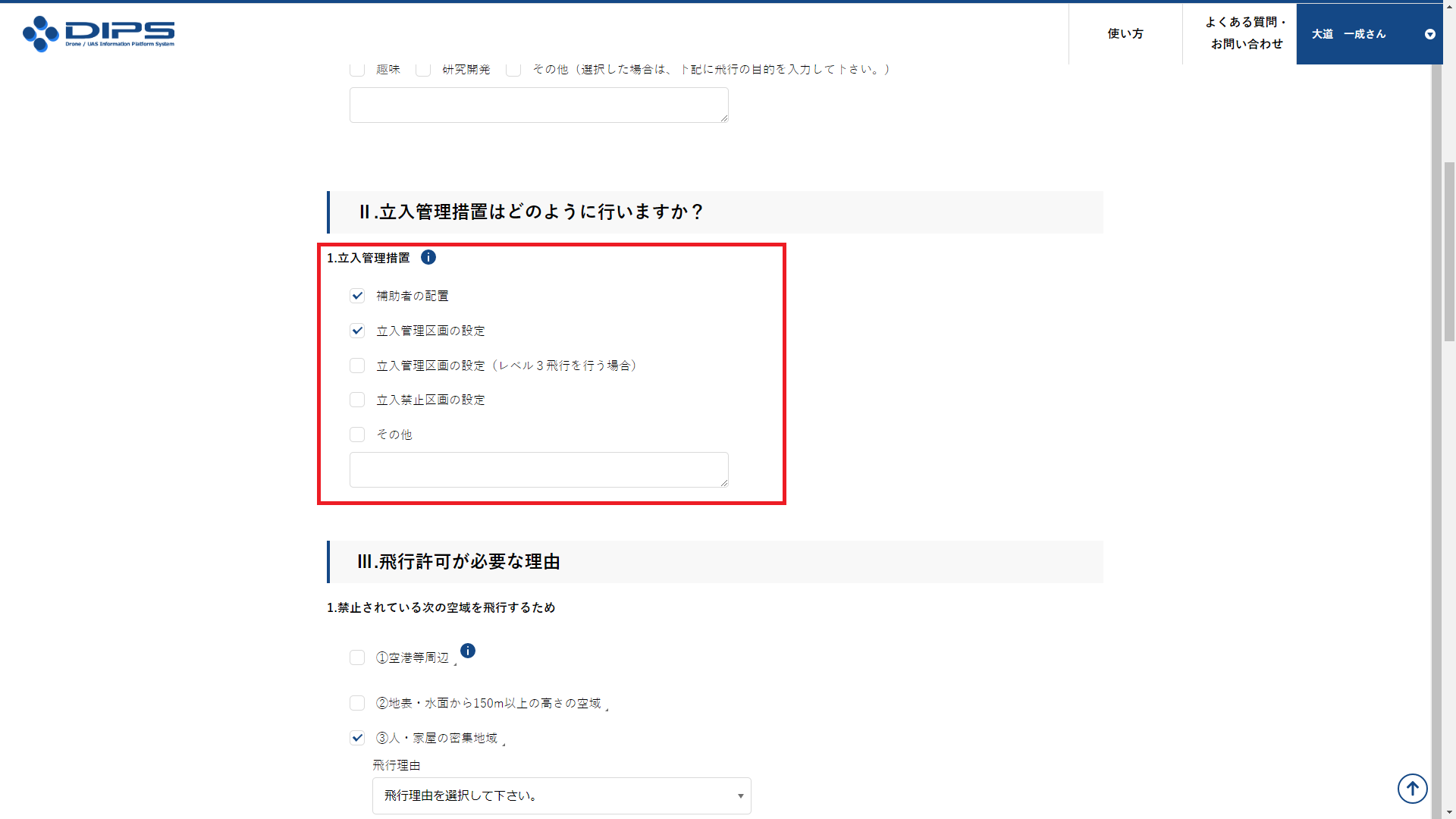

2.立入管理措置

3.飛行許可が必要な理由

4.飛行期間

5.飛行場所

6.飛行範囲

7.申請先

8.機体選択

9.操縦者選択

10.飛行マニュアル

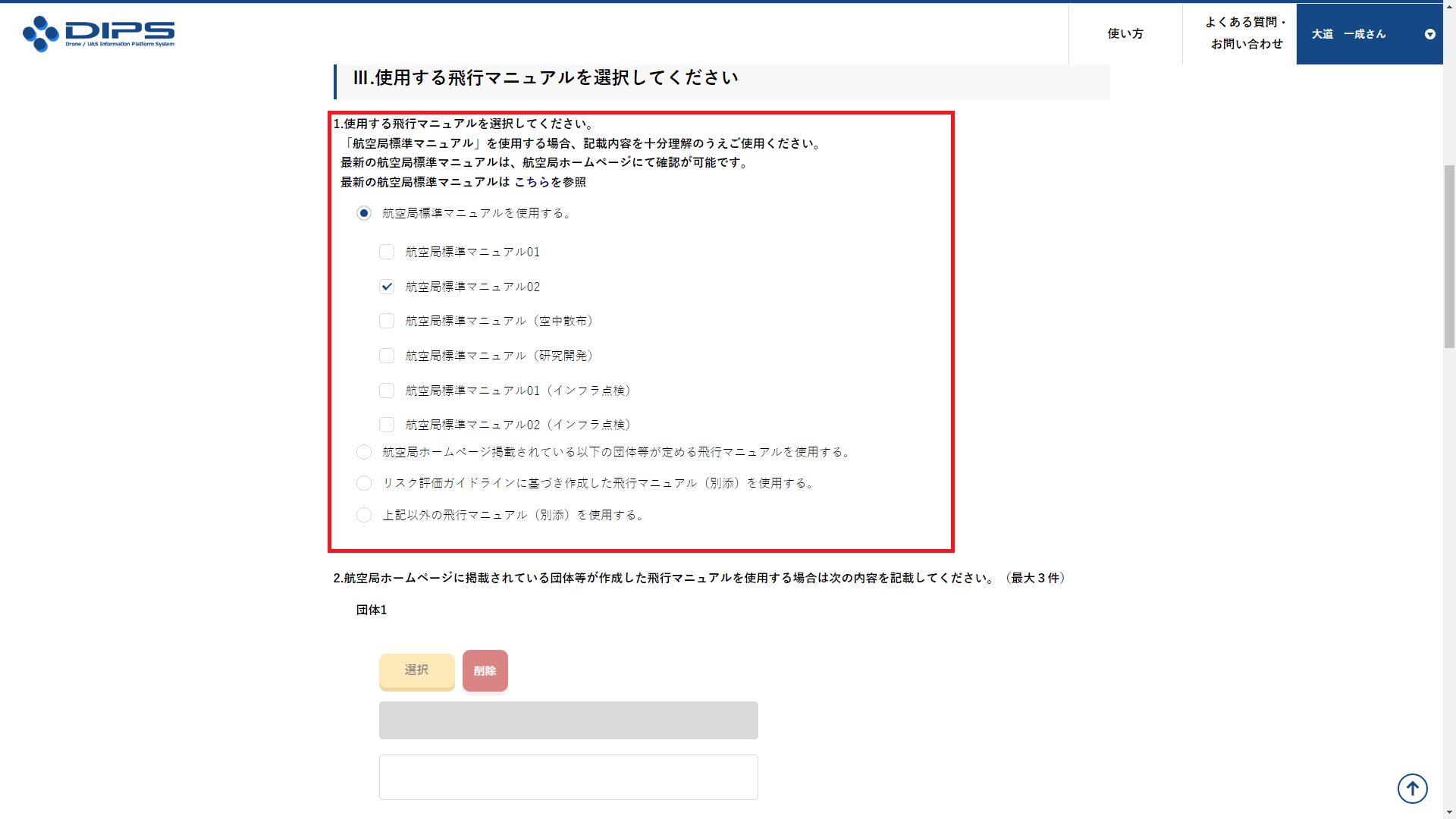

飛行マニュアルの選択

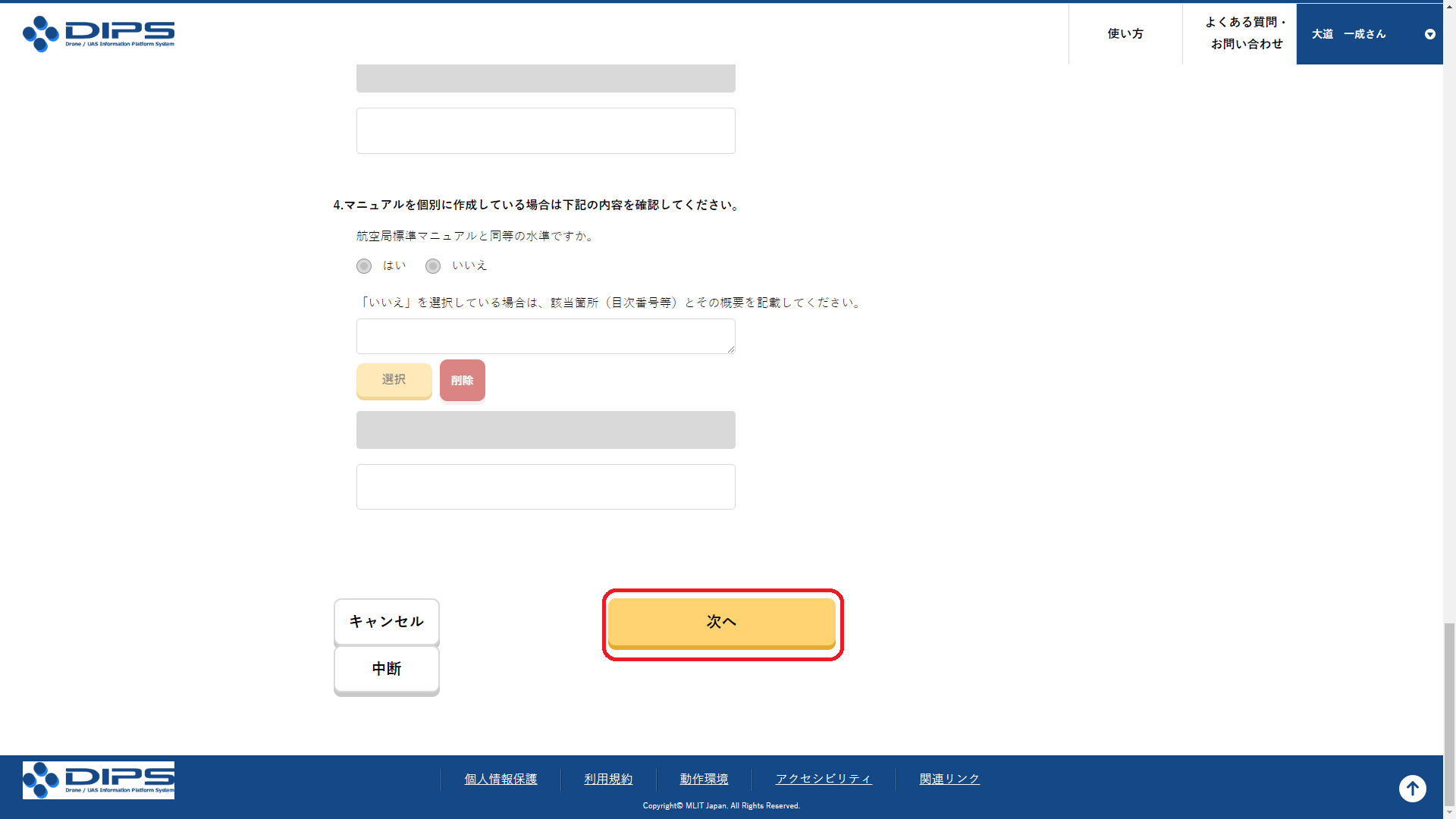

飛行マニュアルを選択します。

包括申請の場合は「標準マニュアル02」を選択されることが多いですが、飛行目的に応じて変更可能です。

また、独自マニュアルを作成し、申請することもできます。

11.賠償能力

12.緊急連絡先

13.許可書の形式

14.申請

以上で、包括申請の申請が終わりました。

審査が開始され補正がある場合は、申請書の申請者のメールアドレス宛に案内が届きます。

許可がおりるまでの目安は、申請後10開庁日後となりますが、審査の混雑状況によっては、10開庁日より長くなる場合もあります。

ドローン包括申請時につまづくポイント

簡易カテゴリー判定

簡易カテゴリー判定時に、立入管理措置の選択がありますが、一般的には補助者配置としている方が多いのですが、立入管理区画の設置も合わせて選択することで、飛行マニュアルの補助者に変えて立入管理区画を設置という内容を使用する事ができます。

複数チェックを入れた場合は両方の体制をとらなければならないわけではなく、どちらかの体制をとればよいとヘルプデスクより回答をもらいましたので、必要な方は、補助者配置と立入管理区画の設置の両方にチェックを入れておけばよいでしょう。

操縦者追加時の機体選択

操縦者追加後、すぐに包括申請の内容を作成していくと、包括申請の対象操縦者の選択時に、機体の選択ができていないというエラーになります。

改めて、操縦者追加の画面に入り直し、機体選択する必要がありますので、申請書の作成前に、操縦者の機体選択は完了させておくように注意しましょう。

第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

(人・家屋の密集地域の上空、人・物件から30m未満の距離)

プロペラガード装備、補助者配置のどちらかを選択されている方が多いと思います。

ヘルプデスクへ確認したところ、どちらかを選択している場合は、未選択の飛行はできないと回答されました。

たとえ、飛行マニュアルに記載されていたとしても、申請書でプロペラガード装備のみを選択している場合は、補助者の配置に変えることはできません。(変更申請が必要)

現場では、状況によりどちらかの体制を選択する必要があると思います。

どちらの状況でも飛行できるような申請を行うようにしておきましょう。

ドローン包括申請のやり方やDIPS2.0への記入例のまとめ

基本的にドローンの包括申請のやり方は、本記事の手順に沿って進めていけば申請できます。

自分がドローンを飛行させるためにどのような方法や体制で飛行させるのかを事前にまとめておくことで申請自体もスムーズに進める事ができます。

事前準備なしに包括申請をした場合、思いもよらない部分で、想定していた飛行ができない許可・承認をとってしまった!なんて自体を招く恐れがあります。

少しでも不安な場合は、ドローンの法制度に詳しいスマート行政書士事務所へご相談ください。